Non c’è ancora un comunicato stampa per questa notizia ma solo due telegrammi su The Astronomer’s Telegram (ATel), un servizio online che fornisce notifiche rapide alla comunità astronomica su scoperte e osservazioni di fenomeni transienti, come supernove, esplosioni di raggi gamma e altro ancora.

Non c’è ancora un comunicato stampa per questa notizia ma solo due telegrammi su The Astronomer’s Telegram (ATel), un servizio online che fornisce notifiche rapide alla comunità astronomica su scoperte e osservazioni di fenomeni transienti, come supernove, esplosioni di raggi gamma e altro ancora.

Il 14 gennaio alle 19:46, ora locale, ATel #16977 riporta che i telescopi Magic, dalla vetta dell’Isola di La Palma, alle Canarie, hanno rilevato un brillamento (o flare, in inglese) di raggi gamma ad altissima energia provenire da una sorgente denominata OP 313. Il 28 gennaio alle 16:36 ATel #17000 evidenzia ancora una volta una forte attività di flaring di raggi gamma ad altissima energia sempre da lì, OP 313.

L’analisi preliminare dell’osservazione con Magic della durata di 3 ore del 27 gennaio ha permesso di rilevare OP 313 con una significatività statistica molto elevata (superiore a 30 deviazioni standard). Il flusso stimato al di sopra degli 80 GeV ha raggiunto un livello paragonabile a quello della Nebulosa del Granchio.

Ma cos’è esattamente OP 313? Da quanto tempo è sotto osservazione e da parte di chi? Lo abbiamo chiesto a Giacomo Bonnoli dell’Inaf di Milano, che fa parte della Collaborazione Magic dal 2006 e ha contribuito a coordinare questa campagna osservativa sul brillamento eccezionale del blazar OP 313, che è ancora in corso.

Bonnoli, di che oggetto si tratta?

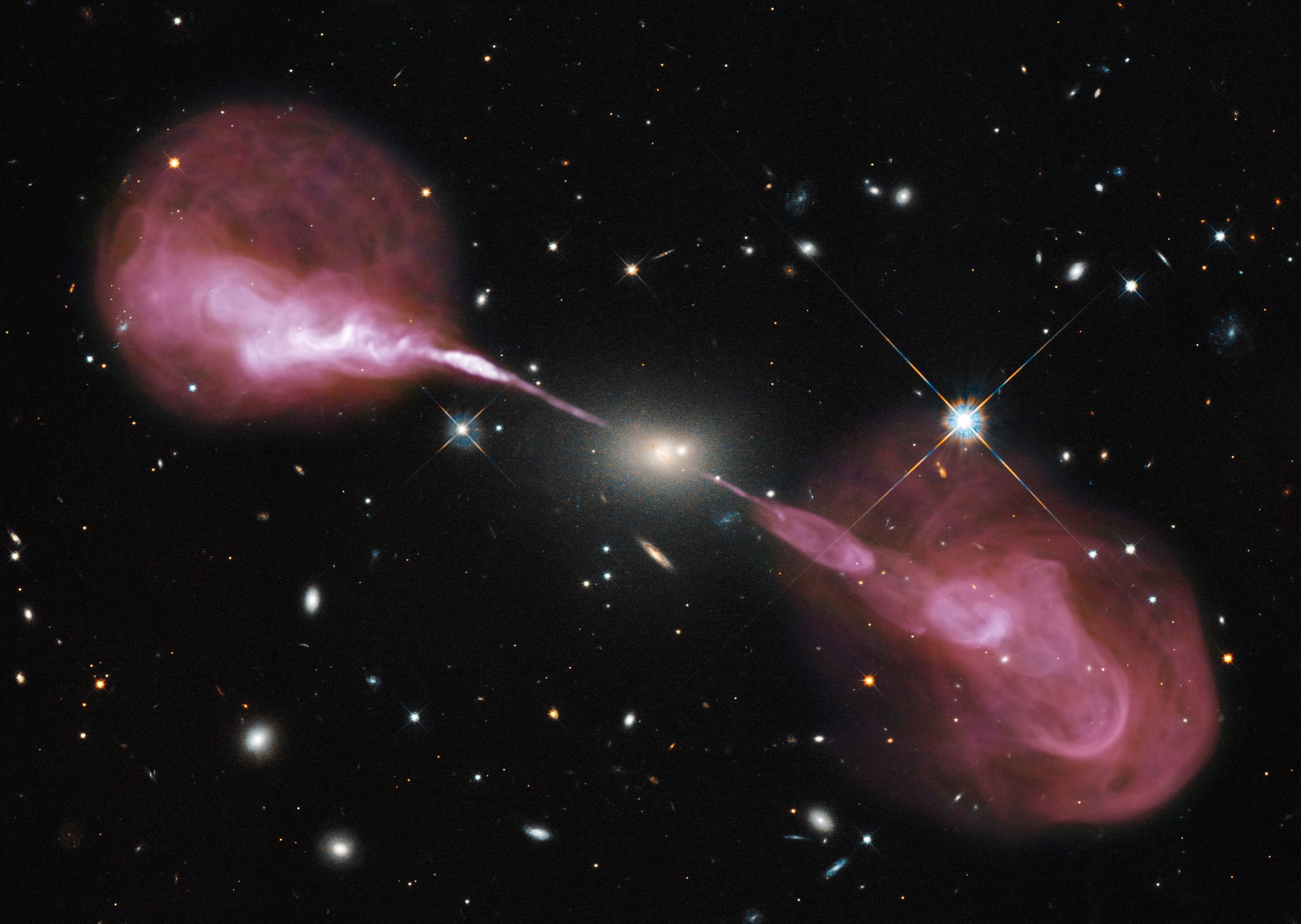

«OP 313 è un blazar. I blazar sono particolari radiogalassie (una sottoclasse dei nuclei galattici attivi) caratterizzate dall’avere il getto relativistico orientato in una direzione prossima a quella della Terra. Effetti relativistici amplificano il segnale che possiamo osservare e sono quindi particolarmente brillanti a tutte le frequenze. Il flusso emesso è molto variabile (anche quattro o più ordini di grandezza) e allo stato attuale non è possibile predirne l’andamento, ma solo monitorarlo (in ottico da terra, nei raggi X e gamma dallo spazio) e reagire prontamente alle allerte che segnalano stati attivi con campagne osservative rapide quanto estemporanee, denominate Target of Opportunity. I blazar si dividono in due famiglie principali: i Bl Lac, caratterizzati da una minore luminosità ma con uno spettro energetico che si estende molto nella banda dei raggi gamma, e i flat spectrum radio quasar (Fsrq), più luminosi ma più difficili da osservare con i telescopi Cherenkov, in quanto lo spettro energetico si estende poco nella banda gamma, con la parziale eccezione delle fasi di flare».

E Magic è riuscito a osservare proprio uno di questi flare?

«Sì, Magic (costituito da una coppia di telescopi del tipo Iact, ossia Imaging Atmospheric Cherenkov Telescopes, con primario da 17 metri di diametro, a lungo i più grandi al mondo) da sempre è lo strumento Iact d’elezione per le osservazioni dei flat spectrum radio quasar, essendo caratterizzato da una bassa soglia energetica, ossia dalla sensibilità a fotoni gamma con energie di poche decine di GeV. I pochi Fsrq (giusto 10 quelli elencati nel catalogo di riferimento TeVCat 2) di cui si conosce emissione nella banda gamma Vhe(acronimo di very high energy, ossia con energie dei fotoni superiori a 30 GeV) sono stati in gran parte scoperti da Magic. Solo più recentemente sia Hess (con il gigantesco Hess-II da 28 metri di diametro dello specchio principale) che Cta-Lst1 (prototipo del Large Size Telescope per il Cherenkov Telescope Array Observatory da 23 metri di diametro dello specchio) hanno potuto eguagliare e superare le prestazioni di Magic in questo parametro».

Perché i blazar sono tanto interessanti?

«L’intensa emissione dei blazar è – semplificando al massimo – generata da un motore centrale, costituito da un buco nero supermassiccio con una massa che può andare dalle decine di milioni alle decine di miliardi di masse solari, che si alimenta con materia che precipita gravitazionalmente da un disco di accrescimento. In più una coppia di potenti getti di plasma relativistico viene prodotta, e questa è la sede dell’emissione elettromagnetica (estesa dalle bande radio fino alle bande gamma) che ci consente di studiarli. Possono pertanto essere interpretati come laboratori naturali di fisica dei plasmi o anche come grandi acceleratori di particelle in grado, forse, di generare una parte degli ultra high energy cosmic rays (Uhecr), protoni e ioni con energie anche milioni di volte superiori a quelle disponibili nei fasci di Lhc. Questi raggi cosmici sono ben noti, ma non c’è certezza su quali sorgenti cosmiche li producano, anche se i blazar sono tra i principali indiziati. D’altro canto, i blazar sono dei fari cosmici che “sondando” con i loro fotoni le profondità dello spazio fino a noi, e ci consentono di studiare grandezze di notevole interesse cosmologico come il campo magnetico intergalattico, che permea l’intero universo, o i fondi cosmici di radiazione ottici e infrarossi. Anche fenomeni esotici legati all’esistenza di potenziali particelle non incluse nel Modello standard (le axion-like particles, o Alp) o di violazione dell’invarianza di Lorentz alle energie prossime alla scala di Planck sono interessantissimi argomenti che possono essere affrontati con opportune osservazioni di blazar alle altissime energie (in prospettiva, con il Cherenkov Telescope Array Observatory)».

Cosa ha di speciale OP 313?

«Il blazar OP 313, noto anche come B2 1308+32 si trova nella costellazione dei Cani da Caccia ed è a oggi il più lontano Fsrq osservato da un telescopio Cherenkov (fu rivelato da Cta-Lst1 nel dicembre del 2023), trovandosi ad un redshift z=0.997, che significa che i fotoni che oggi riveliamo sono partiti circa 7.8 miliardi di anni fa, e che oggi questa sorgente si trova a circa 10.9 miliardi di anni-luce da noi (mentre la luce viaggiava, l’universo si è ulteriormente espanso). Non in assoluto il più lontano noto, ma il più lontano osservato con telescopi Iact. OP 313 batte di pochissimo il secondo in questa speciale classifica, ossia PKS 0346-27 a z=0.991 rivelato da Hess (un sistema di telescopi Cherenkov in Namibia, quindi privilegiato per osservare il cielo australe) nel novembre del 2021. Tutti i Fsrq rivelati da telescopi Cherenkov sono stati osservati per brevi periodi durante le fasi di flare, con l’unica eccezione del vicino PKS 1510-089, che con un redshift molto più contenuto (z=0.361) è sufficientemente brillante da essere rivelato dagli Iact anche in fasi di attività più moderata. Un altro elemento stuzzicante di OP 313 è che questa sorgente è suggerita da molti studi come una potenziale sorgente cosmica di neutrini di altissima energia, i quali, se osservati, sarebbero una prova indiretta ma robustissima della produzione di raggi cosmici di altissima energia proprio nei blazar, o almeno in alcuni di essi».

Cosa ha di speciale questo brillamento di OP 313?

«Questo brillamento è speciale in quanto il segnale nella banda dei raggi gamma Vhe si è presentato estremamente intenso e agevolmente osservabile per molte settimane; qualcosa di mai riscontrato sinora e del tutto sorprendente. La persistenza del fenomeno ha consentito di osservare la porzione di energia più estrema dello spettro elettromagnetico del blazar in questa fase di attività parossistica con altissima significatività statistica, il che permetterà misure molto precise sul suo spettro. Questa particolarità è una novità totale, in quanto l’emissione dei Fsrq nella banda gamma Vhe è solitamente scarsa e difficilissima da acciuffare. Spesso i flares sono molto brevi e il tempo che trascorre tra l’allerta e l’osservazione – pochi giorni al massimo – più che sufficiente ad arrivare tardi».

Perché è così difficile osservare questi oggetti cosmici?

«Per l’emissione di altissima energia dei Fsrq un fattore limitante sempre presente è la grande distanza da noi, che opera in due modi. Uno, efficace attraverso tutto lo spettro elettromagnetico, è la diluizione del flusso osservato con il quadrato della distanza. L’altro, specifico dei fotoni nella banda Vhe, è l’attenuazione cosmologica dovuta all’interazione con i fondi cosmici di radiazione che permeano l’intero universo. Fotoni che sono stati incessantemente prodotti nelle stelle di tutte le galassie lungo tutta la storia dell’universo, e che adesso lo permeano tutto, compresi i grandi vuoti intergalattici. Interagendo con questi fotoni “bersaglio” con energie fino a pochi eV, i fotoni di alta energia si annichilano generando coppie elettrone-positrone, e sono così sottratti al flusso rivelabile da noi. Questo effetto è tanto più marcato quanto più crescono la distanza della sorgente e l’energia dei fotoni osservati, ma comincia ad essere significativo, per la distanza di OP 313, già a qualche decina di GeV. Inoltre, esistono anche fattori intrinseci alla sorgente: da un lato per le caratteristiche fisiche dell’ambiente in cui si produce l’emissione elettromagnetica, i Fsrq hanno una emissione intensa a energie sotto il GeV, che poi si estingue rapidamente a energie poco superiori. In sostanza, di fotoni gamma Vhe ne producono tendenzialmente pochi. Dall’altro lato, la presenza di intensi campi di radiazione ottica e infrarossa prodotti dalla sorgente stessa, tende ad attenuare ulteriormente il flusso per un fenomeno di auto-assorbimento alla fonte».

Questa volta però siete riusciti piuttosto bene ad osservarlo…

«In questo specifico e sinora abbastanza unico caso, tali effetti di soppressione dell’emissione interni alla sorgente sono stati, per ragioni ancora ignote ma molto interessanti da investigare, estremamente limitati, permettendoci di ricevere il consistente flusso di fotoni che ci ha letteralmente sorpreso. Da questo punto di vista questo brillamento di OP 313 è stato totalmente antitetico a flares della stessa sorgente come quello del luglio 2022, quando la brillanza nelle bande ottiche era cresciuta assai più che stavolta, ma senza che in quell’occasione – come del resto nei numerosi tentativi di osservazione precedenti, tutti infruttuosi – si riuscissero a osservare quantità apprezzabili di fotoni gamma. Allo stesso tempo, il comportamento osservato in OP 313 è stato del tutto antitetico a quello tipico di un’altra sorgente analoga, Fsrq 3C 454.3 che per i telescopi Cherenkov mai è stato possibile sinora osservare – nonostante, anche qui, numerosi tentativi – nemmeno durante flares di estrema intensità. Segno questo che in quella sorgente, per giunta un pochino più vicina (z=0.859), è proprio lo spettro intrinseco ad estendersi poco alle altissime energie e, a quanto pare, ad avere sistematicamente questo comportamento, mentre in OP 313 abbiamo potuto osservare una netta differenziazione tra episodi di flare diversi».

Cosa intendete fare a questo punto?

«Il confronto tra questi vari episodi, caratterizzati da risultati osservativi così diversi, ci permetterà verosimilmente di capire meglio cosa regola l’emissione elettromagnetica degli Fsrq a livello dei parametri fisici caratterizzanti la regione del getto relativistico che la origina, come ad esempio il campo magnetico, l’energia degli elettroni relativistici nel plasma che costituisce il getto, o anche la distanza della regione di emissione dal buco nero centrale. Saranno necessari studi accurati di dettaglio e un attento confronto dei dati con i modelli teorici d’emissione per questa sorgente. Inoltre, un segnale tanto generoso da una sorgente tanto lontana, ci consentirà di misurare con precisione il fondo ottico di radiazione e la sua evoluzione nel tempo a partire da un’epoca in cui l’universo aveva poco meno della metà dell’età attuale, derivando questa informazione dalla misura dell’attenuazione prodotta sul flusso di fotoni gamma Vhe emesso da OP 313».

Tornando ai neutrini: ne sono stati trovati provenire da questa sorgente?

«Per quanto riguarda la produzione dei neutrini, le informazioni preliminari diffuse dalla collaborazione IceCube nel telegramma astronomico #17016, pur non conclusive, non hanno individuato un flusso apprezzabile di neutrini associato al periodo del flare elettromagnetico; un’indicazione che ci si aspetterebbe se l’accresciuta emissione di fotoni durante il flare si accompagnasse con una analoga produzione di raggi cosmici; ma la mancata osservazione potrebbe essere anche semplicemente un portato dell’esiguità del flusso prodotto, rispetto alla sensibilità del rivelatore antartico IceCube per queste particelle così elusive».

Oltre a Magic, chi è coinvolto nella campagna osservativa?

«Nel campo degli strumenti per osservazioni di raggi gamma da terra della categoria degli Imaging Atmospheric Cherenkov Telescopes (Iact), oltre a Magic è molto impegnato nelle osservazioni Cta-Lst1, installato, collaudato e gestito dalla Lst Collaboration. Proprio Lst1 fu il primo, nel dicembre del 2023, a rivelare un segnale nella banda dei raggi gamma Vhe da questo blazar, che è attualmente il più distante mai osservato da strumenti di questo tipo. Questo avvenne in occasione di un precedente intenso brillamento, seguito con una campagna del tutto analoga a questa. Magic e Lst1 sono entrambi situati all’Osservatorio del Roque de los Muchachos a La Palma, Isole Canarie, a poche decine di metri di distanza l’uno dall’altro, e in questa fase collaborano strettamente. Infine, anche Veritas, array situato al Fred Lawrence Whipple Observatory in Arizona (Usa), ha osservato e rivelato un segnale molto intenso da questo brillamento, diffondendo un proprio Telegramma Astronomico a riguardo. Inoltre, sono attive campagne di osservazione su molti strumenti orbitanti, come ad esempio il Neil Gehrels Swift Observatory capace di osservazioni nelle bande ottiche, ultraviolette, dei raggi X soffici e duri».

Anche in banda ottica stanno seguendo l’evento?

«Sì, anche da terra molti osservatori stanno seguendo l’evento, specialmente nelle bande ottiche e infrarosse, con osservazioni sia fotometriche che polarimetriche. Quest’altro Astronomer’s Telegram sintetizza alcuni primi risultati di questo articolato sforzo. Va assolutamente evidenziato che non stiamo parlando solo di professionisti, in quanto nelle campagne ottiche sui blazar sono spesso coinvolti anche osservatori amatoriali, come ad esempio l’Osservatorio astronomico provinciale di Montarrenti (Oapm) gestito dall’Unione astrofili senesi. Queste sorgenti, brillanti ed estremamente variabili nelle bande ottiche, sono infatti osservabili con ottima precisione da piccoli telescopi tra i 30 e i 60 cm, tipici degli osservatori amatoriali, che tutti assieme dispongono di un ingente tempo osservativo cumulato, risorsa preziosa e scarsa invece nei pochi, grandi osservatori professionali. E in effetti l’attivazione della campagna di osservazioni di Magic era stata suggerita, oltre che dalle osservazioni del satellite Fermi nei raggi gamma HE (con energie fino alle decine di GeV) da molteplici osservazioni ottiche ottenute con piccoli strumenti, che avevano annunciato lo stato particolarmente attivo di OP 313. Tra di esse, quelle che hanno portato alla diffusione di alcuni telegrammi astronomici (ATel #16951, 16964) diramati da una mini-collaborazione costituita dall’Osservatorio astronomico dell’Università di Siena, dell’Oapm e anche dell’Osservatorio astronomico ”Città di Seveso”, anche esso amatoriale. Questa integrazione delle attività (anche di ricerca) di professionisti ed amatori è un percorso importante e virtuoso per molte ragioni, in cui sia Inaf (in collaborazione con l’Unione astrofili italiani) che io personalmente siamo convintamente impegnati».

Fonte: Media INAF

Afrikaans

Afrikaans Shqip

Shqip አማርኛ

አማርኛ العربية

العربية Հայերեն

Հայերեն Azərbaycan dili

Azərbaycan dili Euskara

Euskara Беларуская мова

Беларуская мова বাংলা

বাংলা Bosanski

Bosanski Български

Български Català

Català Cebuano

Cebuano Chichewa

Chichewa 简体中文

简体中文 繁體中文

繁體中文 Corsu

Corsu Hrvatski

Hrvatski Čeština

Čeština Dansk

Dansk Nederlands

Nederlands English

English Esperanto

Esperanto Eesti

Eesti Filipino

Filipino Suomi

Suomi Français

Français Frysk

Frysk Galego

Galego ქართული

ქართული Deutsch

Deutsch Ελληνικά

Ελληνικά ગુજરાતી

ગુજરાતી Kreyol ayisyen

Kreyol ayisyen Harshen Hausa

Harshen Hausa Ōlelo Hawaiʻi

Ōlelo Hawaiʻi עִבְרִית

עִבְרִית हिन्दी

हिन्दी Hmong

Hmong Magyar

Magyar Íslenska

Íslenska Igbo

Igbo Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia Gaeilge

Gaeilge 日本語

日本語 Basa Jawa

Basa Jawa ಕನ್ನಡ

ಕನ್ನಡ Қазақ тілі

Қазақ тілі ភាសាខ្មែរ

ភាសាខ្មែរ 한국어

한국어 كوردی

كوردی Кыргызча

Кыргызча ພາສາລາວ

ພາສາລາວ Latin

Latin Latviešu valoda

Latviešu valoda Lietuvių kalba

Lietuvių kalba Lëtzebuergesch

Lëtzebuergesch Македонски јазик

Македонски јазик Malagasy

Malagasy Bahasa Melayu

Bahasa Melayu മലയാളം

മലയാളം Maltese

Maltese Te Reo Māori

Te Reo Māori मराठी

मराठी Монгол

Монгол ဗမာစာ

ဗမာစာ नेपाली

नेपाली Norsk bokmål

Norsk bokmål پښتو

پښتو فارسی

فارسی Polski

Polski Português

Português ਪੰਜਾਬੀ

ਪੰਜਾਬੀ Română

Română Русский

Русский Samoan

Samoan Gàidhlig

Gàidhlig Српски језик

Српски језик Sesotho

Sesotho Shona

Shona سنڌي

سنڌي සිංහල

සිංහල Slovenčina

Slovenčina Slovenščina

Slovenščina Afsoomaali

Afsoomaali Español

Español Basa Sunda

Basa Sunda Kiswahili

Kiswahili Svenska

Svenska Тоҷикӣ

Тоҷикӣ தமிழ்

தமிழ் తెలుగు

తెలుగు ไทย

ไทย Türkçe

Türkçe Українська

Українська اردو

اردو O‘zbekcha

O‘zbekcha Tiếng Việt

Tiếng Việt Cymraeg

Cymraeg isiXhosa

isiXhosa יידיש

יידיש Yorùbá

Yorùbá Zulu

Zulu