Dopo la fascia principale degli asteroidi, compresa fra le orbite di Marte e Giove, la fascia di Kuiper oltre l’orbita di Nettuno fra le 30 e le 50 unità astronomiche (au) dal Sole è l’altra grande regione del Sistema solare a ospitare asteroidi e comete. Nella fascia di Kuiper ci sono corpi di tutte le dimensioni, si va dai granelli di polvere ai ciottoli alle comete fino ai pianeti nani. In generale, il processo di formazione dei pianeti a partire da dischi proto planetari composti da gas e polveri che circondano la stella ospite è in grado di produrre in modo efficiente fasce di planetesimi, quindi non sorprende che anche altre stelle siano dotate di strutture simili a quelle che circondano il Sole. La loro esistenza si può dedurre dalla presenza di un eccesso infrarosso nello spettro della stella attorno a cui orbitano (come ad esempio nello storico caso della stella Vega) e generalmente sono rilevabili attorno a stelle entro 500 anni luce dal Sole. Le osservazioni indicano che dal 17 al 33 per cento delle stelle presentano un analogo della fascia di Kuiper, percentuale che sale al 75 per cento per le stelle più giovani e meno evolute. Osservare le fasce di planetesimi extrasolari è importante perché, nel caso delle più giovani, è da queste strutture che si formano i pianeti, mentre le più mature sono il risultato della genesi planetaria: la loro analisi è importante per capire sia come si evolvono i sistemi planetari, sia per comprendere meglio l’evoluzione dello stesso Sistema solare.

Dopo la fascia principale degli asteroidi, compresa fra le orbite di Marte e Giove, la fascia di Kuiper oltre l’orbita di Nettuno fra le 30 e le 50 unità astronomiche (au) dal Sole è l’altra grande regione del Sistema solare a ospitare asteroidi e comete. Nella fascia di Kuiper ci sono corpi di tutte le dimensioni, si va dai granelli di polvere ai ciottoli alle comete fino ai pianeti nani. In generale, il processo di formazione dei pianeti a partire da dischi proto planetari composti da gas e polveri che circondano la stella ospite è in grado di produrre in modo efficiente fasce di planetesimi, quindi non sorprende che anche altre stelle siano dotate di strutture simili a quelle che circondano il Sole. La loro esistenza si può dedurre dalla presenza di un eccesso infrarosso nello spettro della stella attorno a cui orbitano (come ad esempio nello storico caso della stella Vega) e generalmente sono rilevabili attorno a stelle entro 500 anni luce dal Sole. Le osservazioni indicano che dal 17 al 33 per cento delle stelle presentano un analogo della fascia di Kuiper, percentuale che sale al 75 per cento per le stelle più giovani e meno evolute. Osservare le fasce di planetesimi extrasolari è importante perché, nel caso delle più giovani, è da queste strutture che si formano i pianeti, mentre le più mature sono il risultato della genesi planetaria: la loro analisi è importante per capire sia come si evolvono i sistemi planetari, sia per comprendere meglio l’evoluzione dello stesso Sistema solare.

A prima vista, trovare le fasce di planetesimi dovrebbe essere facile, data la loro grande estensione angolare. In realtà sono difficili da osservare e riprendere per via della loro bassa temperatura. I corpi che si trovano all’interno di una fascia di planetesimi sono molto lontani dalla loro stella, quindi sono estremamente freddi. Ad esempio, nella fascia di Kuiper le temperature variano da -250 a -150 gradi Celsius. A queste temperature le fasce emettono solo radiazione elettromagnetica a grande lunghezza d’onda, fra l’infrarosso e le microonde, il che le rende difficili da osservare.

Uno dei telescopi che le può osservare è l’Atacama Millimeter/submillimeter Array (Alma), gestito dallo European Southern Observatory (Eso) e dai suoi partner. Si tratta di un radiointerferometro composto di 66 antenne posto nel Cile settentrionale, specificamente progettato per rilevare radiazioni alle lunghezze d’onda millimetriche e sub-millimetriche, emesse da sorgenti astronomiche fredde, come le fasce di planetesimi. La scelta di osservare a queste lunghezza d’onda assicura che la maggior parte dei granelli di polvere emittenti non siano influenzati dalla pressione della radiazione e quindi è un modo per tracciare i planetesimi genitori pur senza risolverli direttamente. Ulteriori vantaggi di questa scelta includono il fatto che l’emissione stellare a queste lunghezze d’onda è debole nella maggior parte dei sistemi, lasciando inalterata l’immagine della fascia (al contrario di quello che accade con le osservazioni a lunghezza d’onda più corta) con una risoluzione sufficiente a risolverne i dettagli. Nel caso di Alma, nella configurazione più estesa dell’array, le risoluzioni vanno da 0,02 arcosecondi a 230 GHz a 0,043 arcosecondi a 110 GHz. Una fascia di planetesimi con un diametro di 200 au attorno a una stella a 150 anni luce dal Sole sottende un angolo apparente di 4,3 arcosecondi, circa 220 volte maggiore del miglior potere risolutivo di Alma.

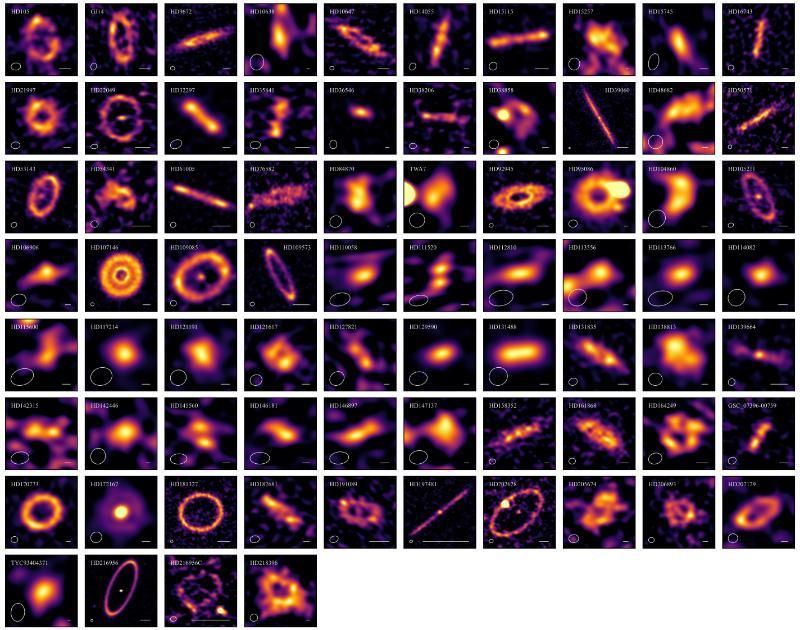

Utilizzando Alma, l’Hawaiian Submillimeter Array (Sma) e dati di archivio, un team guidato da Luca Matrà, professore associato presso l’Università di Dublino, ha intrapreso una ricerca per riprendere quante più fasce di planetesimi possibili, in tutte le loro fasi evolutive, da quelle appena formate a quelle già mature. La survey, denominata Reasons (Resolved Alma and Sma Observations of Nearby Stars) è la maggiore del suo genere mai effettuata. Nell’ambito di Reasons sono state osservate interferometricamente per la prima volta 25 fasce di planetesimi a lunghezze d’onda di 1,27 mm; 15 con Alma e 10 con Sma. Queste osservazioni, combinate con osservazioni d’archivio, completano un censimento di follow-up di un campione di sorgenti già rilevate a lunghezze d’onda sub-millimetrica.

Tutti i set di dati sono stati analizzati e modellati in modo uniforme per ricavare le proprietà spaziali di tutte le fasce di planetesimi che sono state combinate con la fotometria a diverse lunghezze d’onda per ottenere le proprietà di emissione della polvere e della stella ospite. Reasons ha rivelato che le fasce di planetesimi hanno forme, dimensioni ed età diverse, ma all’interno di questa varietà si stanno delineando alcuni schemi ricorrenti. Prima di tutto, come era già noto da ricerche precedenti, è stato trovato che la dimensione delle fasce aumenta all’aumentare della luminosità intrinseca della stella, anche se con una correlazione più incerta rispetto alle ricerche precedenti. Inoltre è stata confermata una generale assenza di fasce più piccole di alcune decine di unità astronomiche, che sarebbero state facilmente rilevate e risolte se fossero state massicce come le altre fasce della popolazione osservata: ciò significa che o la maggior parte delle fasce si forma più lontano dalla propria stella oppure che le fasce più piccole sono meno massicce e quindi più difficili da rilevare. Il team di ricercatori ha anche confermato la correlazione fra la massa della fascia e il loro raggio, con le fasce più giovani che appaiono in media più piccole e più massicce delle fasce più vecchie. Questo andamento può essere attribuito all’evoluzione collisionale, che esaurisce le fasce piccole più velocemente di quelle grandi. Se questo processo dovesse avvenire più velocemente nelle fasce vicine alle stelle ospiti, potrebbe anche spiegare perché le fasce di piccole dimensioni sono rare. Le fasce analizzate da Reasons non sono più grandi di quelle scoperte in precedenza, ma sono più ampie ossia fissato il limite esterno, la loro estensione radiale verso la stella è maggiore: gli anelli sottili, come quello trovato intorno a Fomalhaut, sono rari nella popolazione osservata. Per spiegare questa caratteristica, una possibilità è che le fasce si allarghino con il passare del tempo. I primi risultati di questa survey, tuttavia, hanno rilevato che le fasce più vecchie non sono necessariamente quelle più larghe, il che indica che probabilmente non è così. Un’altra possibilità è che le fasce più larghe abbiano degli spazi al loro interno che le dividerebbero in anelli più stretti, ma che non possiamo ancora vedere per i limiti della risoluzione che è possibile raggiungere.

I risultati della survey Reasons sono molto interessanti, ed è solo l’inizio delle ricerche sulle fasce di planetesimi extrasolari. I futuri telescopi saranno in grado di scoprire sottostrutture all’interno delle fasce, come lacune e anelli, inoltre potrebbero persino nascondere dei pianeti nani molto simili a Plutonee Eris, pronti per essere scoperti.

Fonte: Media INAF