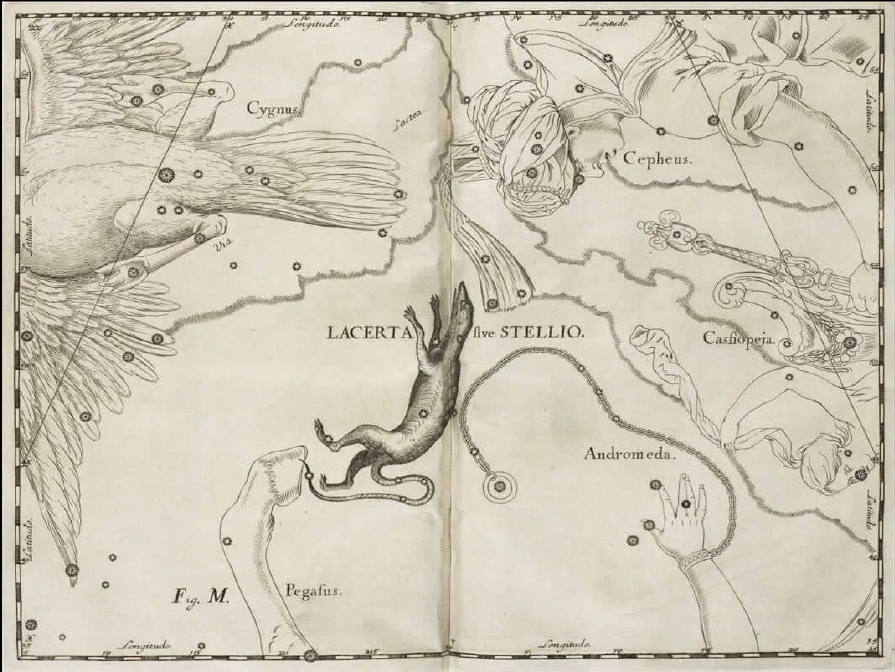

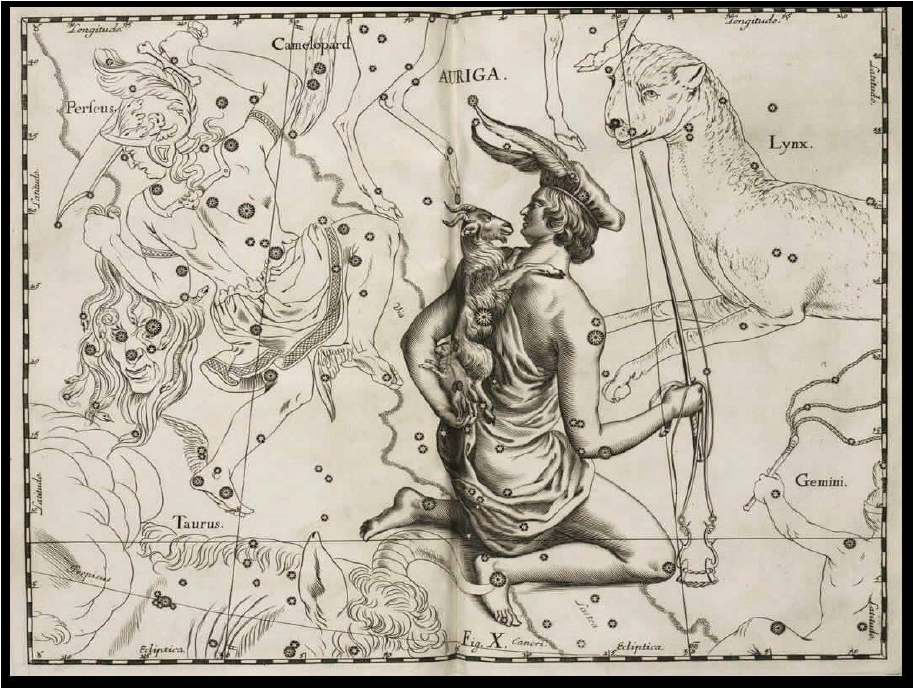

Il sapore della polvere, alzata dagli zoccoli, gli riempiva e seccava la bocca mentre le orecchie erano riempite dal tempestare degli zoccoli sul terreno. Il cuore del giovane, invece, volava leggero già oltre tutti gli ostacoli mentre gli occhi si riempivano della bellezza della sua compagna di fuga. Quella che Pelope, giovane principe, stava affrontando, non era una semplice fuga romantica ma una corsa contro il tempo, una corsa per la sopravvivenza. Auriga - Hevelius, Uranographia, XVII sec.

Auriga - Hevelius, Uranographia, XVII sec.

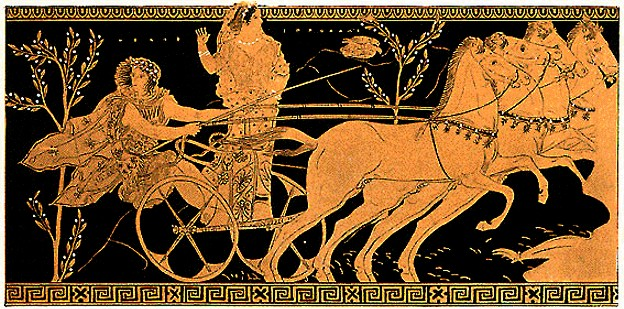

Enomao, re di Arcadia, aveva infatti imposto che chiunque desiderasse sposare sua figlia Ippodamia, dovesse misurarsi con lui in una lunga e difficile corsa di carri. Il percorso partiva da Pisa, sulle rive del fiume Alfeo, di fronte ad Olimpia, fino all’altare di Posidone sull’istmo di Corinto. Ippodamia sarebbe salita sul carro del pretendente, il quale avrebbe avuto mezzora di vantaggio, mentre il re Enomao sacrificava a Zeus un ariete. Pelope ed Ippodamia in fuga, rappresentazione su anforaChi tra il re ed il pretendente fosse arrivato per primo avrebbe avuta salva la vita, l’altro sarebbe morto. Così facendo, Enomao aveva già eliminato una dozzina di pretendenti. Il re di Arcadia, infatti, non solo era geloso della figlia, ma era anche dotato di due cavalle figlie del vento, Psilla ed Arpina Il carro del re era poi guidato da un auriga straordinario, Mirtilo, figlio di Hermes, il dio dei viaggiatori.

Pelope ed Ippodamia in fuga, rappresentazione su anforaChi tra il re ed il pretendente fosse arrivato per primo avrebbe avuta salva la vita, l’altro sarebbe morto. Così facendo, Enomao aveva già eliminato una dozzina di pretendenti. Il re di Arcadia, infatti, non solo era geloso della figlia, ma era anche dotato di due cavalle figlie del vento, Psilla ed Arpina Il carro del re era poi guidato da un auriga straordinario, Mirtilo, figlio di Hermes, il dio dei viaggiatori.

Come talvolta accade, il successo di re od eroi, seppur merito della benevolenza divina, viene travisato portando ad un eccesso di boria ed all’arroganza per poi ricorrere in una punizione tremenda da parte delle stesse divinità che avevano innalzato l’incauto eroe.

Così successe anche ad Enomao che aveva preso a vantarsi dei pretendenti uccisi. Pelope, infatti, era ben conscio delle difficoltà che doveva affrontare e del pericolo di morte che incombeva sulla sua scelta di sposare Ippodamia. Il giovane quindi si rivolse a Posidone chiedendogli di avere il cocchio piu veloce del mondo oppure, che deviasse la lancia di Enomao al momento fatale. Il dio del mare fu felice di aiutare il principe donandogli un carro d’oro, che poteva correre anche sulle acque, trainato da cavalli alati immortali. Pelope con Ippodamia e Mirtilo, Theodor Kaselowsky, Neues Museum, 19° secoloTanto veloce era il carro che, quando Pelope lo testò la prima volta, correndo sulle acque del mare Egeo, con il suo auriga Cillo, questi morì per la troppa velocità della corsa. Da lì in poi, Pelope decise di condurre personalmente il carro. Temendo tuttavia che ciò non fosse abbastanza, una volta giunto a Pisa per sfidare Enomao, Pelope andò a parlare con Mirtilo, l’auriga del re. Constatando che anche egli era innamorato della fanciulla, i due strinsero un accordo: se Mirtilo avesse aiutato Pelope a vincere la corsa, tradendo il suo padrone, avrebbe trascorso la prima notte di nozze con Ippodamia ed inoltre avrebbe ereditato metà del regno di Enomao. Prima della corsa, anche la fanciulla stessa, innamoratasi del giovane principe, andò a supplicare Mirtilo di tradire il padre in cambio di una lauta ricompensa.

Pelope con Ippodamia e Mirtilo, Theodor Kaselowsky, Neues Museum, 19° secoloTanto veloce era il carro che, quando Pelope lo testò la prima volta, correndo sulle acque del mare Egeo, con il suo auriga Cillo, questi morì per la troppa velocità della corsa. Da lì in poi, Pelope decise di condurre personalmente il carro. Temendo tuttavia che ciò non fosse abbastanza, una volta giunto a Pisa per sfidare Enomao, Pelope andò a parlare con Mirtilo, l’auriga del re. Constatando che anche egli era innamorato della fanciulla, i due strinsero un accordo: se Mirtilo avesse aiutato Pelope a vincere la corsa, tradendo il suo padrone, avrebbe trascorso la prima notte di nozze con Ippodamia ed inoltre avrebbe ereditato metà del regno di Enomao. Prima della corsa, anche la fanciulla stessa, innamoratasi del giovane principe, andò a supplicare Mirtilo di tradire il padre in cambio di una lauta ricompensa.

L’auriga non se lo fece dire una terza volta, manomise il carro del re sostituendo i mozzi delle ruote con altri fatti di cera. Il risultato della competizione fu certo: Pelope vinse ed Enomao Morì. Ciò che i miti non chiariscono è se il re morì direttamente per mano del principe oppure nell’incidente causato dalla rottura dei mozzi manomessi. Quel che è certo è che l’auriga sopravvisse alla corsa ma ricevette una maledizione dal re tradito.

Quando poi Mirtilo si fece avanti per reclamare la sua parte, invece di un caloroso benvenuto, ricevette il filo della spada di Pelope, o secondo altre narrazioni, un potente calcio del principe che scaglio Mirtilo nel mare. Hermes ebbe però compassione di suo figlio e lo fece risplendere nel cielo, fece così splendere la costellazione del auriga.

La costellazione in questione non è forse tra le più celebri e note, ed anche nell’arte spesso viene rappresentata in modi molto diversi, tanto che in alcuni esempi viene raffigurato come un re. In quasi tutte le rappresentazioni viene poi associata alla figura maschile quella delle caprette, da una tre, a seconda della sensibilità dell’artista.

Non si tratta però di trasformazioni del mito, bensì di miti differenti che si sovrappongono. La figura dell’auriga come re si riferisce infatti al mito di Erittonio. Erittonio era infatti figlio di Efesto, il dio vulcano, e pupillo di Atena. Questo eroe, descritto in alcune narrazioni come mezzo uomo e mezzo serpente, viene ricordato come il fondatore e primo re di Atene, città dedicata alla sua protettrice. La dea, tuttavia, non solo investì l’eroe della sua benevolenza, ma si occupò anche della sua formazione, insegnandogli tra le altre cose a domare i cavalli ed a legarli ai carri. Il re viene infatti descritto come un abile domatore e superbo auriga, tanto da essere in grado di condurre un carro trainato da quattro cavalli, al pari di Apollo e del suo carro che trasporta il sole lungo la volta celeste. Zeus allattato da Amaltea, Giorgio Vasari, XVI secPer quanto riguarda la capretta (o le caprette), il riferimento è tra la stella Capella, la più luminosa della costellazione e la ninfa Amaltea. Si narra infatti che Crono, noto anche come Saturno, dopo aver detronizzato il padre Urano, fosse stato maledetto a subire la stessa sorte del padre e di morire per mano di un suo figlio. Per tale ragione il titano, che aveva sposato la sorella Rea, divorava i suoi figli prima che raggiungessero l’anno di età. Nonostante l’ira della moglie Crono aveva infatti già divorato cinque dei suoi figli. Rea, dopo aver partorito nel segreto Zeus, affido il suo piccolino alla Madre Terra perché lo crescesse all’insaputa del padre.

Zeus allattato da Amaltea, Giorgio Vasari, XVI secPer quanto riguarda la capretta (o le caprette), il riferimento è tra la stella Capella, la più luminosa della costellazione e la ninfa Amaltea. Si narra infatti che Crono, noto anche come Saturno, dopo aver detronizzato il padre Urano, fosse stato maledetto a subire la stessa sorte del padre e di morire per mano di un suo figlio. Per tale ragione il titano, che aveva sposato la sorella Rea, divorava i suoi figli prima che raggiungessero l’anno di età. Nonostante l’ira della moglie Crono aveva infatti già divorato cinque dei suoi figli. Rea, dopo aver partorito nel segreto Zeus, affido il suo piccolino alla Madre Terra perché lo crescesse all’insaputa del padre.

Il bimbo venne portato a Litto, sull’isola di Creta, vivendo nascosto in una grotta dove le ninfe Adrastea ed Io se ne occupavano, facendolo allattare da una capretta di nome Amaltea. Il bimbo crebbe nutrendosi di latte e miele, accudito dalle ninfe e dal suo fratellastro Pan. Al padre venne invece consegnato un macigno avvolto in fasce, che venne prontamente divorato. Il titano, tuttavia, sentiva di essere stato in qualche modo ingannato e pertanto si mise alla ricerca del bimbo. Auriga con AmalteaPer evitare che venisse scoperto, le ninfe tennero Zeus dentro una culla sospesa, così che non fosse né in cielo né in terra tanto da sfuggire alle ricerche del padre. Una volta cresciuto, Zeus si recò dalla titanessa Meti per chiedere il suo consiglio, consiglio che portò il giovane da sua madre Rea che meditando vendetta pose il figlio a coppiere di Crono. Su suggerimento di Meti servirono quindi un emetico (veleno che induce il vomito) a Crono, facendogli rigurgitare dapprima il masso, e poi tutti i fratelli di Zeus. Una volta liberi, fratelli e sorelle si unirono nella lotta contro i titani, scegliendo il più giovane come loro guida.

Auriga con AmalteaPer evitare che venisse scoperto, le ninfe tennero Zeus dentro una culla sospesa, così che non fosse né in cielo né in terra tanto da sfuggire alle ricerche del padre. Una volta cresciuto, Zeus si recò dalla titanessa Meti per chiedere il suo consiglio, consiglio che portò il giovane da sua madre Rea che meditando vendetta pose il figlio a coppiere di Crono. Su suggerimento di Meti servirono quindi un emetico (veleno che induce il vomito) a Crono, facendogli rigurgitare dapprima il masso, e poi tutti i fratelli di Zeus. Una volta liberi, fratelli e sorelle si unirono nella lotta contro i titani, scegliendo il più giovane come loro guida.

La guerra durò ben dieci anni, portando i giovani ad allearsi con i giganti Centimani e con i Ciclopi i quali fecero dono della folgore, dell’elmo dell’invisibilità e del tridente rispettivamente a Zeus, Ade e Posidone. Ma questa è tutta un’altra storia. Quando poi Zeus sconfisse i titani e divenne il padrone dell’universo, pose Amaltea nel cielo come stella lucentissima (ma secondo altri filoni, Amaltea divenne la costellazione del capricorno) e donò uno dei suoi corni giganteschi alle ninfe, corno che presto divenne noto come cornucopia o corno dell’abbondanza.

Quando fuori viene freddo ed il sole tramonta presto, per chi avrà il coraggio di sfidare il freddo, alzando gli occhi al cielo ed alle chiare stelle, il firmamento ci saprà ricompensare non solo della sua bellezza, ma ci catapulterà nella storia dei grandi eroi leggendari della Grecia antica.

Miti e leggende antiche che, dopo aver riempito gli occhi con la loro lucentezza, si fanno ascoltare con piacere ma anche con un pizzico di timore da adulti e bambini, lasciando stupiti per la magia che riportano in vita e che in fondo, risplende sulle nostre notti illuminando e riempiendo i nostri sogni.

di Fabrizio Benetton

Bibliografia:

Grande guida dell’astronomia, Libreria Geografica in collaborazione con A.S.I., edizione aggiornata 2020

Wikipedia – the free enciclopedia (Versione Italiana ed Inglese)

I miti Greci, di Robert Graves, ed. Longanesi 2021

Immagini:

Wikipedia – the free enciclopedia

Atlascoelestis.com – di Felice Stoppa

Afrikaans

Afrikaans Shqip

Shqip አማርኛ

አማርኛ العربية

العربية Հայերեն

Հայերեն Azərbaycan dili

Azərbaycan dili Euskara

Euskara Беларуская мова

Беларуская мова বাংলা

বাংলা Bosanski

Bosanski Български

Български Català

Català Cebuano

Cebuano Chichewa

Chichewa 简体中文

简体中文 繁體中文

繁體中文 Corsu

Corsu Hrvatski

Hrvatski Čeština

Čeština Dansk

Dansk Nederlands

Nederlands English

English Esperanto

Esperanto Eesti

Eesti Filipino

Filipino Suomi

Suomi Français

Français Frysk

Frysk Galego

Galego ქართული

ქართული Deutsch

Deutsch Ελληνικά

Ελληνικά ગુજરાતી

ગુજરાતી Kreyol ayisyen

Kreyol ayisyen Harshen Hausa

Harshen Hausa Ōlelo Hawaiʻi

Ōlelo Hawaiʻi עִבְרִית

עִבְרִית हिन्दी

हिन्दी Hmong

Hmong Magyar

Magyar Íslenska

Íslenska Igbo

Igbo Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia Gaeilge

Gaeilge 日本語

日本語 Basa Jawa

Basa Jawa ಕನ್ನಡ

ಕನ್ನಡ Қазақ тілі

Қазақ тілі ភាសាខ្មែរ

ភាសាខ្មែរ 한국어

한국어 كوردی

كوردی Кыргызча

Кыргызча ພາສາລາວ

ພາສາລາວ Latin

Latin Latviešu valoda

Latviešu valoda Lietuvių kalba

Lietuvių kalba Lëtzebuergesch

Lëtzebuergesch Македонски јазик

Македонски јазик Malagasy

Malagasy Bahasa Melayu

Bahasa Melayu മലയാളം

മലയാളം Maltese

Maltese Te Reo Māori

Te Reo Māori मराठी

मराठी Монгол

Монгол ဗမာစာ

ဗမာစာ नेपाली

नेपाली Norsk bokmål

Norsk bokmål پښتو

پښتو فارسی

فارسی Polski

Polski Português

Português ਪੰਜਾਬੀ

ਪੰਜਾਬੀ Română

Română Русский

Русский Samoan

Samoan Gàidhlig

Gàidhlig Српски језик

Српски језик Sesotho

Sesotho Shona

Shona سنڌي

سنڌي සිංහල

සිංහල Slovenčina

Slovenčina Slovenščina

Slovenščina Afsoomaali

Afsoomaali Español

Español Basa Sunda

Basa Sunda Kiswahili

Kiswahili Svenska

Svenska Тоҷикӣ

Тоҷикӣ தமிழ்

தமிழ் తెలుగు

తెలుగు ไทย

ไทย Türkçe

Türkçe Українська

Українська اردو

اردو O‘zbekcha

O‘zbekcha Tiếng Việt

Tiếng Việt Cymraeg

Cymraeg isiXhosa

isiXhosa יידיש

יידיש Yorùbá

Yorùbá Zulu

Zulu