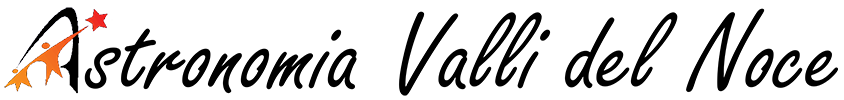

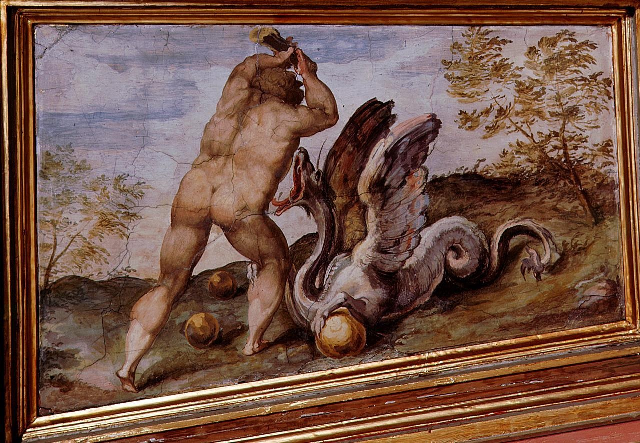

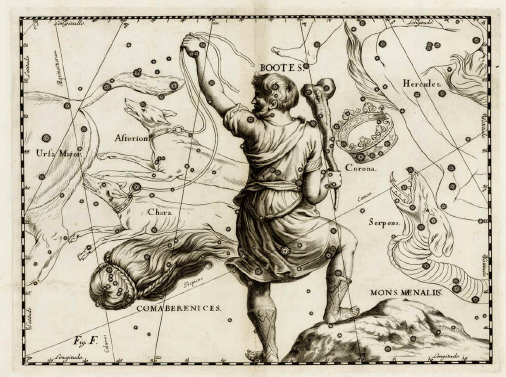

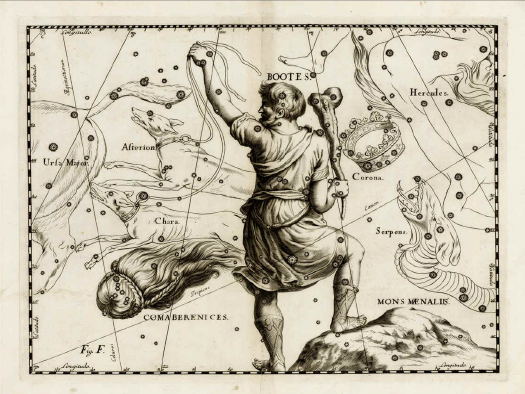

Nel cielo tardo estivo, quando le nottate già iniziano ad allungarsi e l’aria fresca della sera si fa più pungente, possiamo ancora osservare alto nel cielo il triangolo estivo. Non si tratta di una costellazione ma di un asterismo, ossia una figura facilmente riconoscibile che tuttavia ci permette di localizzare con precisione tre costellazioni assai affascinanti.  Lyra - Hevelius, Uranographia, XVII sec.I vertici del triangolo sono Vega, Deneb ed Altair, rispettivamente le stelle alfa delle costellazioni di Lira, Cigno ed Aquila.

Lyra - Hevelius, Uranographia, XVII sec.I vertici del triangolo sono Vega, Deneb ed Altair, rispettivamente le stelle alfa delle costellazioni di Lira, Cigno ed Aquila.

Iniziamo il nostro viaggio con la stella più luminosa, Vega, che è anche la prima a tramontare. La costellazione della Lira rappresenta uno strumento musicale a corde molto antico. Simile alla cetra, benché più piccola e semplice, la lira è composta da una cassa di risonanza fatta in origine con il guscio di una testuggine (poi in legno ed osso). Alla cassa di risonanza venivano poi agganciati due bracci, formati da corna o legno, distanziati da una traversa sempre in legno cui venivano fissate le corde. Il numero delle corde poteva variare da tre a dodici, erano poi fissate alla cassa di risonanza con degli anelli di cuoio. Secondo la mitologia, il primo strumento così formato venne realizzato da Ermes. Il mito ci racconta di come Ermes (noto anche come Ermete o Mercurio), nacque da una delle tante relazioni extraconiugali di Zeus. La madre di Ermes fu Maia, la quale si prese cura del neonato fin dal primo istante, fasciandolo e ponendolo in una culla. Tale era però la sete di avventure del neonato, che non appena la madre si voltò, prese le sembianze di un giovanetto e se ne balzò via. Successe che il giovanetto si imbatté in una meravigliosa mandria di vacche, tanto belle da provare il desiderio di rubarle tutte. Sapendo tuttavia che il padrone della mandria era Apollo, Ermes, studiò subito uno stratagemma per non farsi catturare. Per mascherare le impronte degli animali, gli legò ai piedi dei legni di quercia, così che i loro passi non risultassero riconoscibili. Il trucco funzionò fin troppo bene, tanto che Apollo, disperato, inviò i satiri alla ricerca del ladro, offrendo loro una grossa ricompensa. Le ricerche dei satiri furono del tutto infruttuose, se non che, un giorno in Arcadia, alcuni di loro sentirono una musica celestiale mai udita prima.  Pierre Narcise Guèrin, “Apollo e Mercurio” (1774-1833), Olio su telaIncuriositi si avvicinarono, trovando la ninfa Cilene, la quale raccontò di come nelle caverne vivesse un fanciullo prodigioso che aveva costruito uno strumento musicale con il guscio di una tartaruga ed interiora di vacca. Nel mentre arrivò anche Apollo, il quale riconobbe il manto delle sue vacche, appesi a disseccare. Infuriato, entrò nella grotta richiedendo che le vacche venissero restituite. Maia, la madre, protestò vivamente, sostenendo che era impossibile che un bimbo in fasce avesse commesso un tale oltraggio al dio. Apollo afferrò così il bimbo e lo trascinò al cospetto del padre degli dèi, accusandolo di furto e pretendendo giustizia. Seppur dapprima Zeus fosse conciliante, ritenendo assurdo che un neonato avesse commesso un tale furto, spinto dalle pressioni di Apollo, interrogò il bimbo, il quale confermò l’accaduto. Assieme al dio del sole, Ermes ritornò alla sua grotta dove mostrò al fratellastro la lira che aveva realizzato con le interiora delle vacche uccise. La musica e le dolci parole cariche di lusinghe fecero dimenticare la collera ad Apollo, il quale perdonò il giovanetto e gli concesse di tenere la mandria, purché gli cedesse lo strumento musicale.

Pierre Narcise Guèrin, “Apollo e Mercurio” (1774-1833), Olio su telaIncuriositi si avvicinarono, trovando la ninfa Cilene, la quale raccontò di come nelle caverne vivesse un fanciullo prodigioso che aveva costruito uno strumento musicale con il guscio di una tartaruga ed interiora di vacca. Nel mentre arrivò anche Apollo, il quale riconobbe il manto delle sue vacche, appesi a disseccare. Infuriato, entrò nella grotta richiedendo che le vacche venissero restituite. Maia, la madre, protestò vivamente, sostenendo che era impossibile che un bimbo in fasce avesse commesso un tale oltraggio al dio. Apollo afferrò così il bimbo e lo trascinò al cospetto del padre degli dèi, accusandolo di furto e pretendendo giustizia. Seppur dapprima Zeus fosse conciliante, ritenendo assurdo che un neonato avesse commesso un tale furto, spinto dalle pressioni di Apollo, interrogò il bimbo, il quale confermò l’accaduto. Assieme al dio del sole, Ermes ritornò alla sua grotta dove mostrò al fratellastro la lira che aveva realizzato con le interiora delle vacche uccise. La musica e le dolci parole cariche di lusinghe fecero dimenticare la collera ad Apollo, il quale perdonò il giovanetto e gli concesse di tenere la mandria, purché gli cedesse lo strumento musicale. Orfeo suona la lira in mezzo agli animali, Hatay Museum, TurkeyIl dio del sole, tuttavia, non trattenne lo strumento prodigioso per sé ma ne fece dono ad un musicista ricco di talento, tanto bravo che anche gli animali, le piante e le rocce lo seguivano nelle danze. Orfeo, figlio del re Eagro e della musa Calliope, fu il più famoso poeta e musicista dell’età antica. Tanto famoso da ricevere in dono uno strumento realizzato dagli dèi e dove furono le muse ad insegnarli ad utilizzarlo. Come fosse una antica versione del “pifferaio magico”, Orfeo riusciva ad incantare chiunque con la sua musica, si narra che riuscisse perfino a far danzare le pietre. Lo spirito di Orfeo era però anche avventuroso e caparbio, tanto da portarlo a bordo della nave Argo per accompagnare gli argonauti nelle loro imprese. Rientrato in patria, Orfeo prese in moglie la fanciulla Euridice e con lei si stabili in Tracia. Purtroppo, il loro amore era destinato a condurli di fronte a molte prove.

Orfeo suona la lira in mezzo agli animali, Hatay Museum, TurkeyIl dio del sole, tuttavia, non trattenne lo strumento prodigioso per sé ma ne fece dono ad un musicista ricco di talento, tanto bravo che anche gli animali, le piante e le rocce lo seguivano nelle danze. Orfeo, figlio del re Eagro e della musa Calliope, fu il più famoso poeta e musicista dell’età antica. Tanto famoso da ricevere in dono uno strumento realizzato dagli dèi e dove furono le muse ad insegnarli ad utilizzarlo. Come fosse una antica versione del “pifferaio magico”, Orfeo riusciva ad incantare chiunque con la sua musica, si narra che riuscisse perfino a far danzare le pietre. Lo spirito di Orfeo era però anche avventuroso e caparbio, tanto da portarlo a bordo della nave Argo per accompagnare gli argonauti nelle loro imprese. Rientrato in patria, Orfeo prese in moglie la fanciulla Euridice e con lei si stabili in Tracia. Purtroppo, il loro amore era destinato a condurli di fronte a molte prove.

Un dì, Euridice era presso il fiume, quando si imbatté in un uomo, Aristeo, che voleva usarle violenza. La fanciulla si diede alla fuga ma incespicò in un serpente e cadde a terra. Ad ucciderla ci pensò il serpente con il suo morso velenoso. Orfeo non ne volle accettare la morte e così decise di scendere nel regno dei morti per riprendersi la sposa. Armato della sua lira, Orfeo si fece strada fino ad un passaggio terreno che conduceva nel oltretomba. Una volta arrivato, con la sua musica riuscì dapprima ad ammansire il cane Cerbero dalle tre teste riuscendo ad addentrarsi nel regno di Ade per poi farsi trasportare da Caronte, il traghettatore del fiume Acheronte. Giunto di fronte ai tre giudici dei morti suonò e cantò ottenendo anche il loro lasciapassare. Sempre continuando a far riecheggiare dolci note, il coraggioso innamorato si fece strada nel regno dell’oltretomba facendo cessare i lamenti dei sofferenti ed addolcendo il cuore di Ade stesso, il quale concesse di riportare Euridice nel regno dei vivi.  Orfeo ed Euridice - Edward Poynter 1862L’unica condizione posta dal dio, fu che Orfeo non avrebbe mai dovuto voltarsi a guardare la sua sposa fintanto che non fossero usciti alla luce del sole. Marito e moglie si fecero quindi strada, sempre preceduti dalle dolci note della lira, verso il regno dei vivi. Quando mancavano però pochi passi all’uscire all’aperto, Orfeo non resistette più e si voltò verso la sua amata. Così facendo, le diede l’ultimo sguardo, perché la perse per sempre.

Orfeo ed Euridice - Edward Poynter 1862L’unica condizione posta dal dio, fu che Orfeo non avrebbe mai dovuto voltarsi a guardare la sua sposa fintanto che non fossero usciti alla luce del sole. Marito e moglie si fecero quindi strada, sempre preceduti dalle dolci note della lira, verso il regno dei vivi. Quando mancavano però pochi passi all’uscire all’aperto, Orfeo non resistette più e si voltò verso la sua amata. Così facendo, le diede l’ultimo sguardo, perché la perse per sempre.

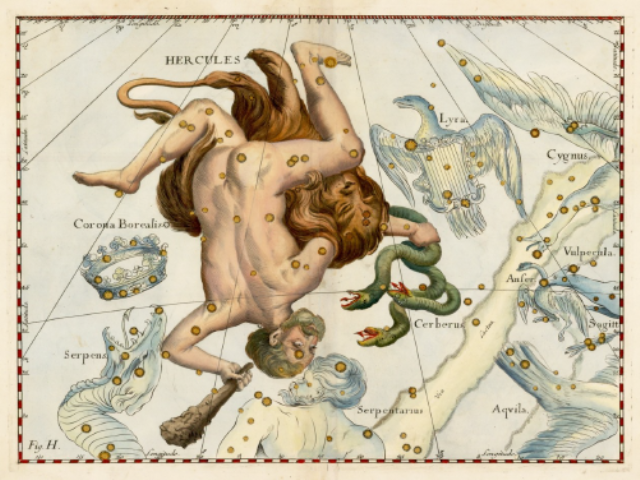

Affranto dal dolore, il cantore si cimentò in una musica straziante, tanto da far intristire tutta la natura attorno a lui. Con il cuore spezzato Orfeo promise perfino di non amare mai più nessun’altra donna. Tornato a casa, il vedovo si dedicò alla musica dedicando sonate agli dèi e dichiarando che Apollo era il più grande fra gli abitanti dell’Olimpo. Orfeo dimenticò però di onorare Dioniso, il quale se la prese molto a male ed ordinò alle menadi di ucciderlo. Queste, in preda alla frenesia estatica, fecero a pezzi il corpo del povero cantore e dispersero anche la sua amata lira. Trasportata dalle onde del mare, lo strumento giunse fino a Lesbo, dove venne portata al tempio di Apollo. Apollo volle quindi che la lira venisse posta nel firmamento, per ricordare ed onorare il più grande tra i poeti e musici. Morte di Orfeo, Giulio Romano XVI sec.Con gli occhi al cielo, ammirando la luminosità di Vega, il pensiero si stacca dalle cose terrene e ci porta alla mente il ricordo di un amore potente, tanto da sfidare la morte. Amore che come pur se reso impossibile dalla separazione, riecheggia nell’infinito dello spazio e del tempo, affidato ad una costellazione assai piccola ma ricca di fascino e mistero. Lasciando poi riposare il coraggioso Orfeo e la sua dantesca avventura tra le stelle del firmamento per tornare ad osservare l’immensità del cielo, qualcuno potrebbe domandarsi perché Hevelius, nella sua magistrale rappresentazione del cielo abbia posto un rapace che sostiene la lira tra i suoi artigli.

Morte di Orfeo, Giulio Romano XVI sec.Con gli occhi al cielo, ammirando la luminosità di Vega, il pensiero si stacca dalle cose terrene e ci porta alla mente il ricordo di un amore potente, tanto da sfidare la morte. Amore che come pur se reso impossibile dalla separazione, riecheggia nell’infinito dello spazio e del tempo, affidato ad una costellazione assai piccola ma ricca di fascino e mistero. Lasciando poi riposare il coraggioso Orfeo e la sua dantesca avventura tra le stelle del firmamento per tornare ad osservare l’immensità del cielo, qualcuno potrebbe domandarsi perché Hevelius, nella sua magistrale rappresentazione del cielo abbia posto un rapace che sostiene la lira tra i suoi artigli.

Ma questa è tutta un’altra storia.

di Fabrizio Benetton

Bibliografia:

Grande guida dell’astronomia, Libreria Geografica in collaborazione con A.S.I.,

Wikipedia – the free enciclopedia (Versione Italiana ed Inglese)

Mitologia Astrale, Igino, a cura di Gioacchino Chiarini e Giulio Guidorizzi, Adelphi Edizioni

I miti Greci, di Robert Graves, ed. Longanesi 2021

Storie del cielo, di Ilaria Sganzerla – Storiedelcielo.it

Immagini:

Wikipedia – the free enciclopedia

Atlascoelestis.com – di Felice Stoppa

Afrikaans

Afrikaans Shqip

Shqip አማርኛ

አማርኛ العربية

العربية Հայերեն

Հայերեն Azərbaycan dili

Azərbaycan dili Euskara

Euskara Беларуская мова

Беларуская мова বাংলা

বাংলা Bosanski

Bosanski Български

Български Català

Català Cebuano

Cebuano Chichewa

Chichewa 简体中文

简体中文 繁體中文

繁體中文 Corsu

Corsu Hrvatski

Hrvatski Čeština

Čeština Dansk

Dansk Nederlands

Nederlands English

English Esperanto

Esperanto Eesti

Eesti Filipino

Filipino Suomi

Suomi Français

Français Frysk

Frysk Galego

Galego ქართული

ქართული Deutsch

Deutsch Ελληνικά

Ελληνικά ગુજરાતી

ગુજરાતી Kreyol ayisyen

Kreyol ayisyen Harshen Hausa

Harshen Hausa Ōlelo Hawaiʻi

Ōlelo Hawaiʻi עִבְרִית

עִבְרִית हिन्दी

हिन्दी Hmong

Hmong Magyar

Magyar Íslenska

Íslenska Igbo

Igbo Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia Gaeilge

Gaeilge 日本語

日本語 Basa Jawa

Basa Jawa ಕನ್ನಡ

ಕನ್ನಡ Қазақ тілі

Қазақ тілі ភាសាខ្មែរ

ភាសាខ្មែរ 한국어

한국어 كوردی

كوردی Кыргызча

Кыргызча ພາສາລາວ

ພາສາລາວ Latin

Latin Latviešu valoda

Latviešu valoda Lietuvių kalba

Lietuvių kalba Lëtzebuergesch

Lëtzebuergesch Македонски јазик

Македонски јазик Malagasy

Malagasy Bahasa Melayu

Bahasa Melayu മലയാളം

മലയാളം Maltese

Maltese Te Reo Māori

Te Reo Māori मराठी

मराठी Монгол

Монгол ဗမာစာ

ဗမာစာ नेपाली

नेपाली Norsk bokmål

Norsk bokmål پښتو

پښتو فارسی

فارسی Polski

Polski Português

Português ਪੰਜਾਬੀ

ਪੰਜਾਬੀ Română

Română Русский

Русский Samoan

Samoan Gàidhlig

Gàidhlig Српски језик

Српски језик Sesotho

Sesotho Shona

Shona سنڌي

سنڌي සිංහල

සිංහල Slovenčina

Slovenčina Slovenščina

Slovenščina Afsoomaali

Afsoomaali Español

Español Basa Sunda

Basa Sunda Kiswahili

Kiswahili Svenska

Svenska Тоҷикӣ

Тоҷикӣ தமிழ்

தமிழ் తెలుగు

తెలుగు ไทย

ไทย Türkçe

Türkçe Українська

Українська اردو

اردو O‘zbekcha

O‘zbekcha Tiếng Việt

Tiếng Việt Cymraeg

Cymraeg isiXhosa

isiXhosa יידיש

יידיש Yorùbá

Yorùbá Zulu

Zulu