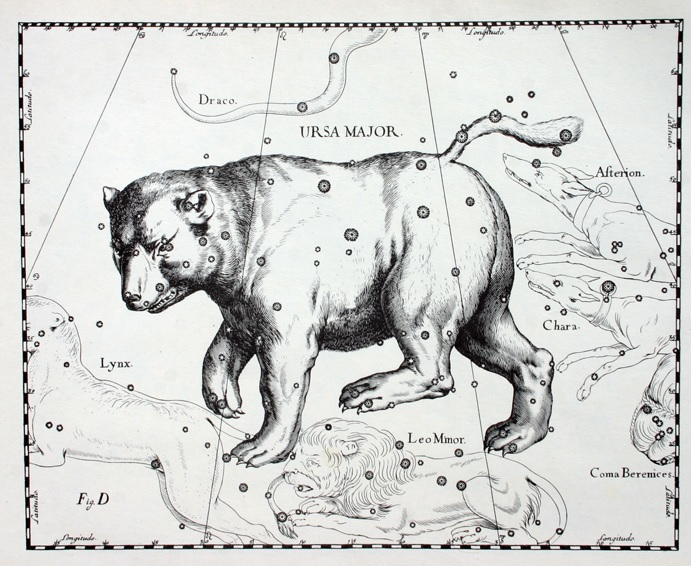

Ursa Major - Hevelius, Uranographia, XVII sec.Quando ci si trova davanti ad un qualche cosa di noto, ma osservato da una prospettiva nuova e differente rispetto a quanto si è abituati, ad esempio un paesaggio, oppure un cielo stellato, la prima necessità è quella di orientarsi.

Ursa Major - Hevelius, Uranographia, XVII sec.Quando ci si trova davanti ad un qualche cosa di noto, ma osservato da una prospettiva nuova e differente rispetto a quanto si è abituati, ad esempio un paesaggio, oppure un cielo stellato, la prima necessità è quella di orientarsi.

Identificare i punti cardinali e poi trovare gli elementi noti di maggior spicco ci permettono di entrare in confidenza con lo scenario che abbiamo di fronte per poi andare via via a dirimerne i dettagli, talvolta osservando aspetti del tutto nuovi.

Non deve quindi sorprendere se, osservando un cielo stellato, da una posizione boreale (emisfero nord), si senta subito la necessità di trovare l’orsa maggiore, Ursa Major per i latini.

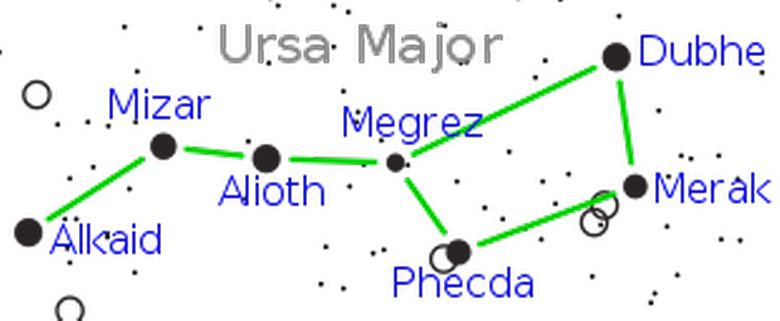

Essendo le sue stelle molte e spesso deboli, ci accontenteremo delle più famose, quelle che compongono il Grande Carro.

Questo asterisma, è noto da tempi antichissimi.

In tutti i popoli del emisfero boreale esiste una leggenda od un mito legato a quelle sette stelle e gli aneddoti, recenti o del passato, si sprecano.

Il fatto che anche i nativi americani la conoscessera, è un indicatore che gia durante le glaciazioni, quando lo stretto di Bering era percorribile, le popolazioni che percorrevano il nostro pianeta già facevano riferimento all’orsa per indicare quel preciso gruppo di stelle. Arcade e CallistoSecondo uno dei miti greci più noti, l’orsa rappresenterebbe Callisto, una ninfa votata ad Artemide, la dea della caccia. Come tutte le sue seguaci, Callisto aveva fatto voto di castità, voto infranto quando Zeus la sedusse facendole dare alla luce Arcade.

Arcade e CallistoSecondo uno dei miti greci più noti, l’orsa rappresenterebbe Callisto, una ninfa votata ad Artemide, la dea della caccia. Come tutte le sue seguaci, Callisto aveva fatto voto di castità, voto infranto quando Zeus la sedusse facendole dare alla luce Arcade.

Artemide, accecata dall’ira trasformò Callisto in orsa e la mise sui passi di Arcade, che era divenuto, crescendo, un abile cacciatore.

Arcade, ignaro di avere di fronte la madre, stava per ucciderla quando intervenne Zeus portando entrambi nel cielo e facendo divenire Arcade l’orsa minore.

Secondo altre fonti invece, fu Zeus a trasformare Callisto in orsa per salvarla dalle ire di Artemide. Era, ingelosita, fece in modo che fosse Artemide, ignara della trasformazione, a dare la caccia all’orsa, fino all’intervento salvifico di Zeus.

Come possiamo vedere, le sfumature del mito si confondono in alcuni aspetti, ma nella cultura greca, sempre ritorna la trasformazione di Callisto in una Orsa, dettaglio particolare, dotata di una lunga coda.

In altre culture l’orsa viene rappresentata invece come un Cammello dal lungo collo oppure come una renna.

Restando nella cultura greca da cui discende anche la nostra, è interessante notare come ad esempio Omero abbia citato in entrambe le sue opere questa meravigliosa costellazione:

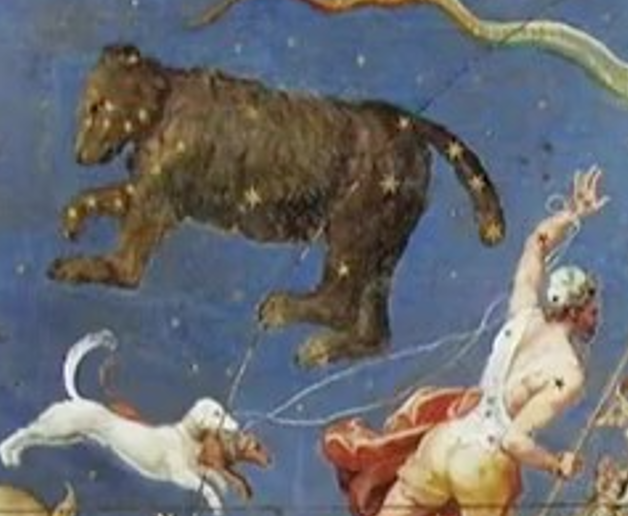

Orsa Maggiore - Il cielo di Caprarola, Palazzo FarneseE le Pleiadi, e l’Iadi, e la stella

Orsa Maggiore - Il cielo di Caprarola, Palazzo FarneseE le Pleiadi, e l’Iadi, e la stella

D’Orïon tempestosa, e la grand’Orsa

Che pur Plaustro si noma. Intorno al polo

Ella si gira ed Orïon riguarda,

Dai lavacri del mar sola divisa.

Iliade lib. XVIII, v. 671

Ei le Pleiadi stava, e di Boote

Il tardo tramontar, e la grande Orsa

Che altri chiamano Plaustro e che si volge

Quindi rimpetto ad Orïon, la sola

Dell’Oceano da' lavacri intatta.

Odissea lib. V, v. 270

Divisa dai lavacri del mare… ossia, che mai si immerge nel mare, o meglio, che mai sparisce dietro l’orizzonte.

Va infatti notato che, per la sua posizione, dalle latitudini del nord Italia, fatta salva la presenza di montagne od altri ostacoli del campo visivo, l’orsa maggiore, in particolare il grande carro, è circumpolare, ossia non tramonta mai.

Come per il sole, il tramonto di una costellazione indica il suo scomparire dietro la linea dell’orizzonte.

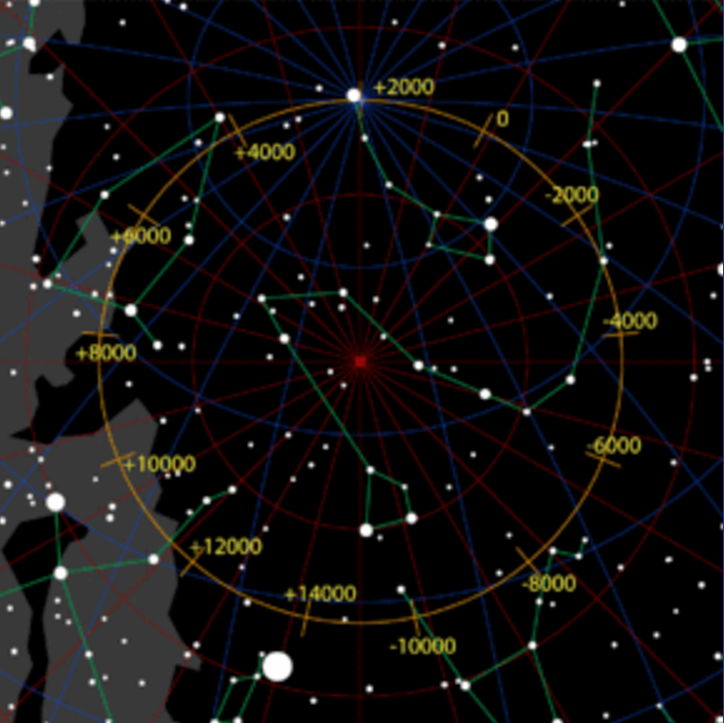

Ebbene, per il grande carro, questo non succede mai… per ora! Cambiamento del Polo Nord CelesteVa infatti ricordato che le costellazioni sono soggette alla precessione degli equinozi, ossia l’effetto legato alla rotazione dell’asse polare che impiega circa 25772 anni a compiere un ciclo.

Cambiamento del Polo Nord CelesteVa infatti ricordato che le costellazioni sono soggette alla precessione degli equinozi, ossia l’effetto legato alla rotazione dell’asse polare che impiega circa 25772 anni a compiere un ciclo.

Se ai nostri giorni l’orsa è per noi circumpolare, non sempre è stato così.

Nel nord america, per esempio, non esiste traccia di racconti mitologici che spieghino questa particolarità del non tramontare mai.

La causa, probabilmente è imputabile al fatto che le migrazioni avvennero quando la costellazione aveva una posizione molto più vicina all’equatore polare, addirittura 15° nel circa 16000 a.C.

Per tornare ad Omero, la cultura classica spiega l’impossibilità di Callisto di lavarsi nei mari per una richiesta di Era, che non voleva si potesse purificare e lavare così il suo adulterio.

Il grande carro, per la sua importante funzione di indicatore del nord era tra l’altro noto agli antichi romani come “Septem Triones” da cui deriva l’uso comune di indicare il nord con il termine “Settentrione”.

Per gli anglosassoni invece l’asterisma è meglio noto come “The Big Dipper”, ossia “Il grande mestolo”, mestolo che purtroppo, dalle nostre latitudini è destinato a rimanere sempre vuoto.

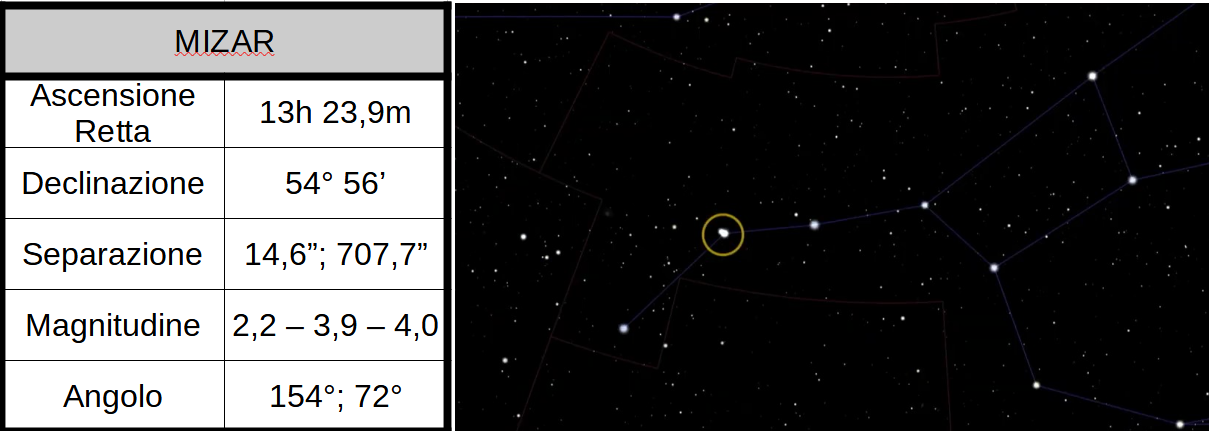

In epoca più recente, nel XVII secolo, sempre legata all’Orsa Maggiore si deve la scoperta della prima stella doppia della storia, Mizar. Il nome, di origine araba, fu cambiato nel XVI secolo da Merak in Mizar che significa “Cintura”.

Il nome, di origine araba, fu cambiato nel XVI secolo da Merak in Mizar che significa “Cintura”.

È la terza stella nella coda del grande carro, visibile tipicamente anche dagli ambiti urbani ed è in realtà un sistema composto da 6 astri.

Fu certamente la prima stella doppia scoperta anche se l’attribuzione può essere ricondotta a due astronomi, Giovanni Riccioli (che nel 1651, pubblicando l’Almagestum Novum riferì in una nota che la stella centrale del Orsa Maggiore aveva un aspetto duplice) e Benedetto Castelli (che la scopri il 7 gennaio 1617 segnalandone l’osservazione al suo maestro Galileo Galilei).

Il sistema stellare viene normalmente indicato come composto da Mizar ed Alcor che sono distinguibili dagli occhi più acuti avendo una separazione di 707,7”.

A rendere ancor più affascinante questo sistema, è la presenza tra Mizar ed Alcor di un’ulteriore stella, esclusivamente prospettica, chiamata “Sidus Ludoviciana”.

Scoperta nel 1722 da Johann Georg Liebknecht, venne inizialmente ritenuta un pianeta e solo in seguito si scoprì essere una stella di magnitudine appartene 8, non osservabile quindi ad occhio nudo. Anche le altre stelle del Grande Carro hanno nomi propri, ed in particolare, Dubhe e Merak sono noti come “I Puntatori” in quanto nella nostra epoca indicano la stella Polare.

Anche le altre stelle del Grande Carro hanno nomi propri, ed in particolare, Dubhe e Merak sono noti come “I Puntatori” in quanto nella nostra epoca indicano la stella Polare.

Sempre nel XVIII secolo, un cacciatore di comete francese, noto come Charles Messier, indicò ben 7 oggetti presenti nella costellazione dell’orsa.

Di questi il più singolare è probabilmente M40, si tratta infatti non di una nebulosità bensì di una stella doppia.

L’astronomo tuttavia non aveva preso un abbaglio.

Messier scrisse infatti nelle sue memorie che stava cercando una Nebulosa sopra la schiena dell’orsa, descritta da Hevelius nella sua opera “Figure delle Stelle” del 1660. Lo stesso Messier rimase stupito da questo errore, tuttavia decise di elencare quelle stelle nel suo catalogo di nebulosità in quanto già in passato avevano tratto in inganno gli astronomi. Hubble Deep FieldVenendo infine ad osservazioni svolte in anni molto più recenti, nel 1995 il telescopio spaziale Hubble, completò tra il 18 ed il 28 dicembre la serie di prese fotografiche note come Hubble Deep Field (HDF) che racchiudevano centinaia di galassie lontane ma racchiuse in una porzione minuscola di questa meravigliosa costellazione.

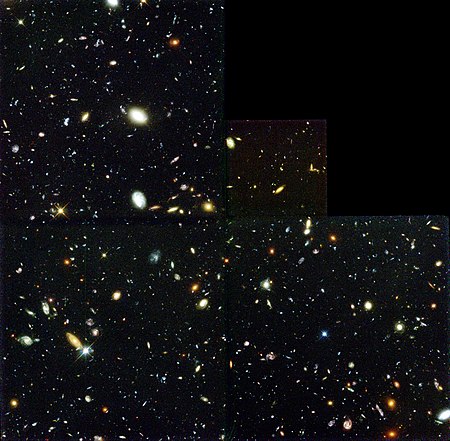

Hubble Deep FieldVenendo infine ad osservazioni svolte in anni molto più recenti, nel 1995 il telescopio spaziale Hubble, completò tra il 18 ed il 28 dicembre la serie di prese fotografiche note come Hubble Deep Field (HDF) che racchiudevano centinaia di galassie lontane ma racchiuse in una porzione minuscola di questa meravigliosa costellazione.

Dal cielo, questa costellazione ci racconta la sua storia, la nostra storia.

Un filo conduttore che per secoli ha rappresentato un chiaro punto di riferimento, una guida nella notte, per trovare la strada verso casa, la strada verso noi stessi.

di Fabrizio Benetton

Bibliografia:

Grande guida dell’astronomia, Libreria Geografica in collaborazione con A.S.I., edizione aggiornata 2020

Wikipedia – the free enciclopedia (Versione Italiana ed Inglese)

Cielo e Costellazioni, la scienza racconta i miti, Paolo Colona, irideventi edizioni, 2010

L’atlante del cielo, di Edward Brooke-Hitching, ed. mondadori 2020

Alle frontiere del cosmo, 3-La vita di una stella; A cura di Gianluca Ranzini, Testi di Lorenzo Pizzuti.

I miti Greci, di Robert Graves, ed. Longanesi 2021

Storie del Cielo, Il giro del cosmo in 365 notti, seconda ed., di Ilaria Sganzerla

L’origine astronomica di alcuni miti greci - Paolo Colona - Atti del 20° Seminario di Archeoastronomia – ALSSA

SkyAndTelescope.org -Meet Mizar and Alcor: Thehorse and Rider, By Daniel Johnson, 27th Jan 2022

Immagini:

Wikipedia – the free enciclopedia

Hubble Space Telescope

Afrikaans

Afrikaans Shqip

Shqip አማርኛ

አማርኛ العربية

العربية Հայերեն

Հայերեն Azərbaycan dili

Azərbaycan dili Euskara

Euskara Беларуская мова

Беларуская мова বাংলা

বাংলা Bosanski

Bosanski Български

Български Català

Català Cebuano

Cebuano Chichewa

Chichewa 简体中文

简体中文 繁體中文

繁體中文 Corsu

Corsu Hrvatski

Hrvatski Čeština

Čeština Dansk

Dansk Nederlands

Nederlands English

English Esperanto

Esperanto Eesti

Eesti Filipino

Filipino Suomi

Suomi Français

Français Frysk

Frysk Galego

Galego ქართული

ქართული Deutsch

Deutsch Ελληνικά

Ελληνικά ગુજરાતી

ગુજરાતી Kreyol ayisyen

Kreyol ayisyen Harshen Hausa

Harshen Hausa Ōlelo Hawaiʻi

Ōlelo Hawaiʻi עִבְרִית

עִבְרִית हिन्दी

हिन्दी Hmong

Hmong Magyar

Magyar Íslenska

Íslenska Igbo

Igbo Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia Gaeilge

Gaeilge 日本語

日本語 Basa Jawa

Basa Jawa ಕನ್ನಡ

ಕನ್ನಡ Қазақ тілі

Қазақ тілі ភាសាខ្មែរ

ភាសាខ្មែរ 한국어

한국어 كوردی

كوردی Кыргызча

Кыргызча ພາສາລາວ

ພາສາລາວ Latin

Latin Latviešu valoda

Latviešu valoda Lietuvių kalba

Lietuvių kalba Lëtzebuergesch

Lëtzebuergesch Македонски јазик

Македонски јазик Malagasy

Malagasy Bahasa Melayu

Bahasa Melayu മലയാളം

മലയാളം Maltese

Maltese Te Reo Māori

Te Reo Māori मराठी

मराठी Монгол

Монгол ဗမာစာ

ဗမာစာ नेपाली

नेपाली Norsk bokmål

Norsk bokmål پښتو

پښتو فارسی

فارسی Polski

Polski Português

Português ਪੰਜਾਬੀ

ਪੰਜਾਬੀ Română

Română Русский

Русский Samoan

Samoan Gàidhlig

Gàidhlig Српски језик

Српски језик Sesotho

Sesotho Shona

Shona سنڌي

سنڌي සිංහල

සිංහල Slovenčina

Slovenčina Slovenščina

Slovenščina Afsoomaali

Afsoomaali Español

Español Basa Sunda

Basa Sunda Kiswahili

Kiswahili Svenska

Svenska Тоҷикӣ

Тоҷикӣ தமிழ்

தமிழ் తెలుగు

తెలుగు ไทย

ไทย Türkçe

Türkçe Українська

Українська اردو

اردو O‘zbekcha

O‘zbekcha Tiếng Việt

Tiếng Việt Cymraeg

Cymraeg isiXhosa

isiXhosa יידיש

יידיש Yorùbá

Yorùbá Zulu

Zulu

riescono a fare capolino. La luna sì, quella si vede bene ma parlare di stelle sembra cosa ardua. Se però avete mai fatto esperienza di un cielo stellato, limpido, lontano dalle luci urbane, sapete a quale fenomeno strabiliante ci stiamo riferendo parlando delle costellazioni. Lo stupore lascia quasi increduli da quante sono le stelle visibili ad occhio nudo. Sono così tante che c’è da perdersi la in mezzo. Considerando quindi che per secoli gli uomini potevano assistere quasi ogni notte a questo spettacolo della natura, non ci deve sorprendere che i nostri antenati abbiano cercato di creare un ordine nella miriade di stelle, disposte del tutto casualmente. Il cervello umano tende a trovare serenità nell’ordine e nella pulizia, trova conforto nelle cose note e teme l’ignoto. Sentirsi perduti, nel mezzo di un bosco come anche in auto tra gli svincoli di una città che non si conosce, è una esperienza che mette ansia. Così qualcuno iniziò a studiare il cielo e dare nomi alle sue porzioni più riconoscibili. Le stelle infatti si presentano sempre disposte in maniera uguale, notte dopo notte, anno dopo anno. Seguendo questo filo logico, non ci deve sorprendere che in tutte le culture ed in tutte le epoche, il cielo sia costellato di figure umane od animali che rappresentano leggende oppure che ricordano le cose da fare in un determinato periodo del anno.

riescono a fare capolino. La luna sì, quella si vede bene ma parlare di stelle sembra cosa ardua. Se però avete mai fatto esperienza di un cielo stellato, limpido, lontano dalle luci urbane, sapete a quale fenomeno strabiliante ci stiamo riferendo parlando delle costellazioni. Lo stupore lascia quasi increduli da quante sono le stelle visibili ad occhio nudo. Sono così tante che c’è da perdersi la in mezzo. Considerando quindi che per secoli gli uomini potevano assistere quasi ogni notte a questo spettacolo della natura, non ci deve sorprendere che i nostri antenati abbiano cercato di creare un ordine nella miriade di stelle, disposte del tutto casualmente. Il cervello umano tende a trovare serenità nell’ordine e nella pulizia, trova conforto nelle cose note e teme l’ignoto. Sentirsi perduti, nel mezzo di un bosco come anche in auto tra gli svincoli di una città che non si conosce, è una esperienza che mette ansia. Così qualcuno iniziò a studiare il cielo e dare nomi alle sue porzioni più riconoscibili. Le stelle infatti si presentano sempre disposte in maniera uguale, notte dopo notte, anno dopo anno. Seguendo questo filo logico, non ci deve sorprendere che in tutte le culture ed in tutte le epoche, il cielo sia costellato di figure umane od animali che rappresentano leggende oppure che ricordano le cose da fare in un determinato periodo del anno.