Chi nella notte fra il 12 e il 13 febbraio 2023 avesse avuto occasione d’affacciarsi all’oblò di un ipotetico sottomarino intento a solcare, fra i tre e i quattro chilometri di profondità, le acque del Mediterraneo al largo di Portopalo di Capo Passero attorno alle due e un quarto – per l’esattezza, alle 02:16:47 e 703 millisecondi ora italiana – avrebbe potuto cogliere, nel buio assoluto degli abissi, un fugace bagliore blu. A produrlo, una cascata d’eventi innescata dalla particella più sfuggente che ci sia in natura: un neutrino. Un minuscolo, leggerissimo, neutrino proveniente dai più remoti recessi del cosmo. Uno spaventoso condensato d’energia: 220 PeV, vale a dire 220 milioni di miliardi di elettronvolt. Un record senza precedenti: circa trenta volte più energetico di qualsiasi altro neutrino rilevato finora. La singola particella elementare più energetica mai rilevata nella storia dell’umanità.

Chi nella notte fra il 12 e il 13 febbraio 2023 avesse avuto occasione d’affacciarsi all’oblò di un ipotetico sottomarino intento a solcare, fra i tre e i quattro chilometri di profondità, le acque del Mediterraneo al largo di Portopalo di Capo Passero attorno alle due e un quarto – per l’esattezza, alle 02:16:47 e 703 millisecondi ora italiana – avrebbe potuto cogliere, nel buio assoluto degli abissi, un fugace bagliore blu. A produrlo, una cascata d’eventi innescata dalla particella più sfuggente che ci sia in natura: un neutrino. Un minuscolo, leggerissimo, neutrino proveniente dai più remoti recessi del cosmo. Uno spaventoso condensato d’energia: 220 PeV, vale a dire 220 milioni di miliardi di elettronvolt. Un record senza precedenti: circa trenta volte più energetico di qualsiasi altro neutrino rilevato finora. La singola particella elementare più energetica mai rilevata nella storia dell’umanità.

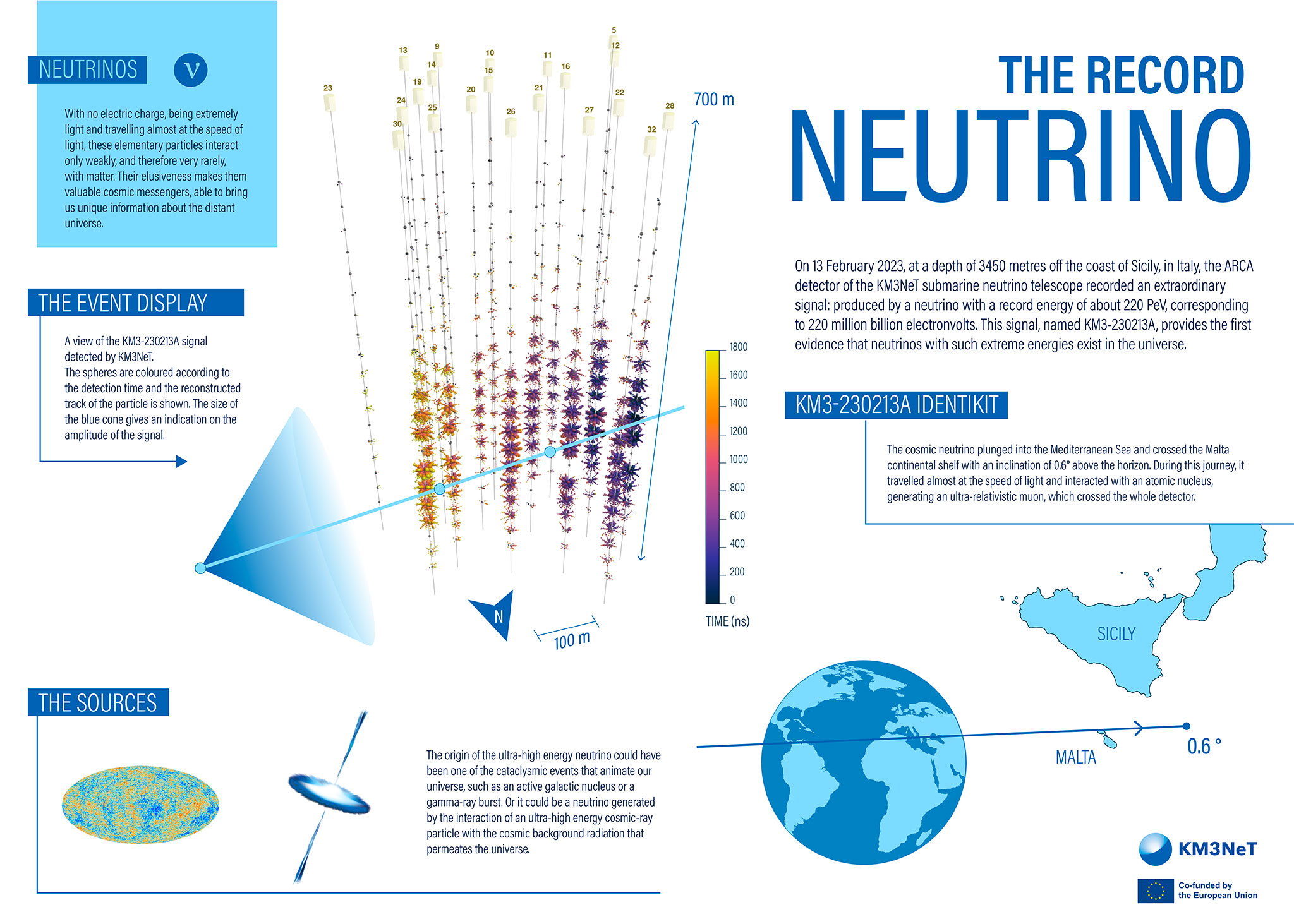

Lo straordinario evento, al quale è stato assegnato il nome in codice Km3-230213A, è descritto in un articolo pubblicato sul numero odierno di Nature, che gli ha dedicato anche la copertina. E ad assistervi non è stato l’equipaggio di un sottomarino bensì una sofisticata rete di “occhi subacquei”: quelli dell’array Arca di Km3NeT, il Cubic Kilometre Neutrino Telescope. Km3NeT è una rete formata da due rivelatori che sfruttano l’acqua – o meglio, l’interazione con un chilometro cubo d’acqua marina – per rilevare il passaggio dei neutrini e delle particelle da essi prodotte. Due rivelatori, dicevamo: il primo, Orca, si trova a 2450 metri di profondità nelle acque a sud della Costa Azzurra; il secondo, Arca, si trova sempre nel Mediterraneo, ma a 3450 metri sotto il livello del mare al largo della costa siciliana di Portopalo di Capo Passero. E sono stati i fotomoltiplicatori – gli “occhi subacquei” – di quest’ultimo a intercettare il passaggio del neutrino ultra-energetico. O meglio, la catena di eventi innescata dal suo passaggio.

L’evento effettivamente rilevato, spiegano infatti gli autori dello studio, è stato identificato come l’attraversamento dell’intero rivelatore Arca da parte non di un neutrino bensì di un muone. Sono state l’inclinazione della sua traiettoria – quasi orizzontale rispetto alla superficie del mare, appena 0.6 gradi sopra l’orizzonte – e la sua enorme energia – stimata attorno ai 120 PeV – a consentire ai ricercatori di Km3NeT di stabilire con certezza che il muone ha avuto origine da un neutrino cosmico, un neutrino di energia ancora più elevata – 220 PeV, appunto – che ha interagito con un’altra particella in prossimità del rivelatore.

«I neutrini sono una delle particelle elementari più misteriose. Non hanno carica elettrica, quasi non hanno massa e interagiscono solo debolmente con la materia», spiega Rosa Coniglione, deputy spokesperson di Km3NeT al momento del rilevamento e ricercatrice all’Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn). «Sono speciali messaggeri cosmici, che ci forniscono informazioni uniche sui meccanismi coinvolti nei fenomeni più energetici e ci permettono di esplorare le zone più lontane dell’universo».

Insomma, messaggeri preziosi ma inafferrabili. Per fortuna, però, quando interagiscono – “infrangendosi” su un nucleone, per esempio – passano il testimone a particelle molto più disposte a farsi individuare: leptoni carichi, quali, appunto, i muoni. E infatti il muone dell’evento Km3-230213A non è passato inosservato, anzi: attraversando l’acqua del tratto di Mediterraneo fra il Canale di Sicilia e lo Ionio a una velocità maggiore di quella che avrebbe la luce nello stesso mezzo, ha innescato – per un fenomeno noto come effetto Cherenkov, sfruttato da tutti i più grandi rivelatori di neutrini nel mondo – la produzione di un cono di fotoni, la “luce blu” rilevata dai fotomoltiplicatori disposti lungo le 21 colonne di rivelatori all’epoca in funzione nell’array Arca di Km3NeT, che di quei fotoni ne ha intercettati durante l’evento ben 28086.

È a partire dall’analisi di quegli oltre 28mila segnali che i ricercatori di Km3NeT sono riusciti a ricostruire a ritroso l’intera cascata d’eventi fino al neutrino che l’ha scatenata. Un’operazione tutt’altro che semplice. «Per determinare la direzione e l’energia di quel neutrino è stato necessario effettuare una calibrazione precisa del telescopio e fare ricorso a sofisticati algoritmi di ricostruzione della traccia. Va anche ricordato», sottolinea Aart Heijboer, ricercatore al Nikhef National Institute for Subatomic Physics (Paesi Bassi) che all’epoca della rilevazione ricopriva in Km3NeT il ruolo di physics and software manager, «che questa rilevazione notevole è stata ottenuta quando la configurazione del rivelatore era ancora soltanto un decimo di quella finale, e questo dimostra le grandi potenzialità del nostro esperimento per lo studio dei neutrini e per l’astronomia dei neutrini».

A proposito dell’astronomia dei neutrini, la grande domanda riguarda ora la sorgente di Km3-230213A. Da quale oggetto celeste proviene? E quale processo fisico può mai averlo accelerato a energie così incredibilmente elevate?

«I neutrini ultra energetici (Uhe, dall’inglese Ultra High Energy) sono di importanza fondamentale in astrofisica, perché ci possono dare informazioni su alcuni dei problemi aperti più importanti, come l’origine dei raggi cosmici e la loro propagazione durante l’evoluzione dell’universo», dice Fabrizio Bocchino, ricercatore all’Istituto nazionale di astrofisica non coinvolto nello studio ma membro del progetto Pnrr Km3NeT4Rr per l’utilizzo dei dati di Km3NeT in ambito astrofisico. «Si ritiene infatti che fra le ipotesi più accreditate sull’origine di questi neutrini ci sia quella cosiddetta cosmogenica. In questo scenario i neutrini Uhe si formano dall’interazione dei raggi cosmici ultra energetici con la radiazione e la materia incontrata durante la loro propagazione nell’universo, in particolare, con la radiazione cosmica di fondo. Vari modelli di origine e propagazione dei raggi cosmici, accoppiati con modelli evolutivi dell’universo, danno predizioni differenti sul flusso e la distribuzione di energia posseduta dai neutrini Uhe. Pertanto, la rivelazione anche di uno solo di questi eventi può dare informazione importanti su questi temi. Inoltre, la direzione di arrivo che è stata misurata da Km3NeT per il neutrino Uhe rivelato fornisce ulteriori dettagli al quadro interpretativo, permettendo di ricavare informazioni dettagliate su dove e come questi processi super-energetici avvengono, e contribuendo quindi allo studio anche delle altre opzioni ancora aperte sull’origine dei neutrini Uhe e dei raggi cosmici, come quelle che riguardano i buchi neri supermassicci e i resti di supernova».

Nell’articolo pubblicato oggi su Nature vengono in effetti indicati dodici blazar situati nella regione di cielo dalla quale sembra provenisse il neutrino, dunque dodici potenziali candidate sorgenti, ma per nessuno di essi l’analisi dei dati d’archivio ha portato a risultati conclusivi. Insomma, almeno per ora questa infinitesimale particella, che potrebbe aver viaggiato indisturbata per miliardi di anni prima d’infrangersi al largo di Capo Passero, non può essere annoverata fra gli eventi di astronomia multimessaggera – quelli per i quali, cioè, è stata individuata una controparte elettromagnetica. Ma l’espansione attualmente in corso di Km3NeT con ulteriori unità di rilevamento e l’acquisizione di nuovi dati migliorerà la sua sensibilità e la sua capacità d’individuare le sorgenti di neutrini cosmici, sottolineano i ricercatori, portandolo a fornire un contributo di primo piano all’astronomia multimessaggera.

Km3-230213A, dunque. La particella elementare più energetica – dicevamo all’inizio – mai rilevata nella storia dell’umanità. Considerando la tappa finale, l’ultimo miglio, che questo super neutrino si è trovato a solcare, un luogo dove ogni giorno e ogni notte l’umanità si misura con sé stessa, sarà difficile ricordare questo evento senza correre con il pensiero – che come l’oceano non lo puoi recintare – alle migliaia di storie, di destini, di vite che s’infrangono ogni anno in quelle stesse acque. Storie, destini, vite come quelle della tragedia di Portopalo, la notte di Natale del 1996. Storie, destini, vite come quelle che nemmeno due settimane dopo l’evento Km3-230213, la notte del 26 febbraio 2023, un millesimo di secondo luce più a nord dei rivelatori di Arca, naufragarono a pochi metri dalla costa calabrese di Cutro.

Fonte: Media INAF