Urano, il settimo pianeta in ordine di distanza dal Sole e il terzo più grande del Sistema solare, ha 28 lune conosciute: Ariel è una di queste. Scoperta il 24 ottobre 1851 dall’astrofilo inglese William Lassell, la luna ha recentemente fatto parlare di sé per via della scoperta sulla sua superficie di grandi quantità di ghiaccio di anidride carbonica mescolato a quantità inferiori di ghiaccio di monossido di carbonio.

Urano, il settimo pianeta in ordine di distanza dal Sole e il terzo più grande del Sistema solare, ha 28 lune conosciute: Ariel è una di queste. Scoperta il 24 ottobre 1851 dall’astrofilo inglese William Lassell, la luna ha recentemente fatto parlare di sé per via della scoperta sulla sua superficie di grandi quantità di ghiaccio di anidride carbonica mescolato a quantità inferiori di ghiaccio di monossido di carbonio.

Il rilevamento di queste sostanze da parte di un team di ricerca guidato dalla Johns Hopkins University è stato un fatto abbastanza sorprendente: essendo queste specie instabili alle temperature stimate della superficie della luna (circa -170 gradi Celsius), il ghiaccio avrebbe dovuto rapidamente sublimare, cioè trasformarsi in gas, e perdersi nello spazio. Invece le molecole sono lì, sotto forma di depositi ghiacciati. La loro firma negli spettri chimici ottenuti dal telescopio spaziale James Webb è evidente anche in osservazioni successive.

Qualcosa, evidentemente, deve rimpinguare continuamente la superficie della luna di queste sostanze. Ma cosa? Scartata la possibilità che la loro formazione sia dipesa da fattori esterni, l’ipotesi dei ricercatori è che le molecole emergano dall’interno della luna, forse addirittura dall’oceano di acqua liquida sotterranea che si ritiene possieda.

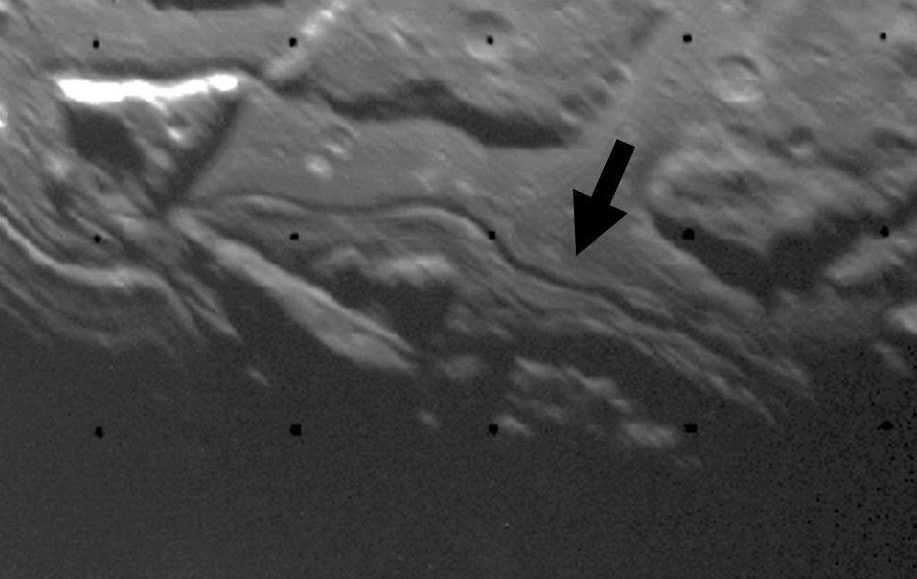

Se l’ipotesi dell’origine endogena dell’anidride carbonica e del monossido di carbonio è vera, in che modo queste specie hanno raggiunto e continuano a raggiungere la superficie? Una risposta arriva ora grazie a un nuovo studio, condotto anche in questo caso da un team di scienziati guidati dalla Johns Hopkins University. Secondo quanto riportato nell’articolo che descrive la ricerca, pubblicato la scorsa settimana sulla rivista Planetary Science Journal, a favorire lo scambio potrebbero essere delle profonde crepe della superficie che tagliano i massicci canyon di Ariel. Solchi mediali, è così che gli addetti ai lavori chiamano queste strutture.

«I solchi mediali sono probabilmente i migliori candidati per l’approvvigionamento di questi depositi di ossido di carbonio e per scoprire ulteriori dettagli sull’interno della luna», sottolinea Chloe Beddingfield, ricercatrice della Johns Hopkins University e prima autrice dello studio. «Nessun’altra caratteristica della superficie mostra la capacità di facilitare il movimento di materiali dall’interno di Ariel, rendendo questa scoperta particolarmente interessante».

I solchi mediali di Ariel sono tra le più giovani caratteristiche geologiche note della luna di Urano. Presenti all’interno di enormi canyon chiamati Chasma, queste strutture solcano la superficie della luna per centinaia di chilometri. Ripresi per la prima volta dall’Imaging Science Subsystem a bordo della sonda Voyager 2 della Nasa – la prima e a oggi l’unica missione ad aver sorvolato e fotografato la luna – i solchi ricordano le caratteristiche geologiche di tre strutture che sulla Terra sono associate all’attività vulcanica: le fessure vulcaniche, i tunnel di lava e i centri di espansione dei fondali oceanici.

In virtù di queste somiglianze, è stato ipotizzato che tutte e tre le strutture potessero essere analoghi dei solchi mediali di Ariel, mettendo in collegamento l’interno e l’esterno di Ariel e fornendo componenti volatili alla superficie. Tuttavia, le nuove analisi delle immagini della luna condotte dai ricercatori hanno permesso di ottenere sufficienti prove a sostegno del fatto che i solchi mediali siano più probabilmente centri di espansione.

Sulla Terra i centri di espansione sono aree in cui le placche tettoniche si allontanano, consentendo alla nuova crosta di emergere in superficie. Negli oceani, sono responsabili dell’espansione del fondale, un processo dove la roccia fusa risale dal mantello sottostante nello spazio tra le placche, solidificandosi in nuova crosta oceanica. Secondo i ricercatori, su Ariel i solchi mediali potrebbero funzionare allo stesso modo. L’ipotesi è che il calore interno della luna possa aver squarciato la superficie. Attraverso le crepe createsi il materiale proveniente dalle profondità sarebbe emerso in superficie. La successiva espansione del materiale avrebbe creato nuova crosta, formando i pavimenti dei canyon.

Individuato il probabile meccanismo attraverso cui l’anidride carbonica e il monossido di carbonio possono aver raggiunto la superficie di Ariel, restava da capire qual è il motore che fornisce la spinta a questo materiale. Ariel e diverse altre lune di Urano sono soggette alle forze mareali derivanti dalle risonanze dei periodi di rivoluzione delle lune. Queste forze mareali potrebbero essere alla base di molteplici periodi di attività geologica della luna. In questo senso, le forze di marea potrebbero aver fatto sì che il cuore della luna alternasse fasi di riscaldamento, in alcuni casi di fusione, a fasi di congelamento. Secondo i ricercatori, il riscaldamento mareale potrebbe aver guidato la fratturazione della superficie e la successiva formazione di nuova crosta.

Gli scienziati ritengono plausibile che le forze mareali siano anche responsabili del mantenimento di un oceano d’acqua liquida sotto la superficie di Ariel. Si potrebbe dunque pensare a un collegamento diretto tra questo ipotetico mondo acquatico sotterraneo e i solchi mediali. Tuttavia, Beddingfield e colleghi rimangono cauti nel fare assunzioni a questo proposito.

I risultati di questo studio suggeriscono che i solchi mediali di Ariel siano probabilmente condotti geologici verso l’interno della luna e potrebbero essere la fonte primaria di anidride carbonica, monossido di carbonio e altri composti volatili rilevati sulla sua superficie. Per confermare questa ipotesi sono tuttavia necessarie ulteriori informazioni sui recenti eventi geologici e sulle proprietà geologiche e geochimiche di questo candidato mondo oceanico. Informazioni che, sottolineano i ricercatori, potranno essere ottenute con un futuro orbiter del sistema di Urano.

«Abbiamo bisogno di un orbiter che possa fare dei passaggi ravvicinati su Ariel, che mappi i solchi mediali in dettaglio e analizzi le loro firme spettrali per molecole come l’anidride carbonica e il monossido di carbonio», conclude Richard Cartwright, ricercatore alla Johns Hopkins University e co-autore dello studio. «Se le molecole contenenti carbonio fossero concentrate lungo questi solchi, allora ciò sosterrebbe fortemente l’idea che siano finestre sull’interno di Ariel».

Fonte: Media INAF